|

Directora General: CARMEN LIRA SAADE |

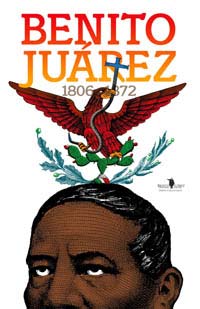

PortadaPresentaciónEl impasible

|

Héctor Pérez MartínezEl impasibleEn bronce o duro mármol esculpido,

Tuvo conciencia de su destino, porque, además, éste era el de la ley. Cuando Ocampo, González Ortega y Lerdo de Tejada (padre) protestaban y huían de él acusándolo de traicionar los elementales principios de la causa, Juárez había tenido la premonición de que la única manera de salvarla estaba, precisamente, en aferrarse a ella y pasar por encima de contingencias y aun de algunos de sus principios, para hacerlos luego más firmes e invulnerables. Tenía una actitud mística, irreductible y ansiosa para la obra de su generación y de sus propias manos. Y es ahora, cuando su espera se llena de silencios, que vuelve sobre los pasos de su vida y la contempla desde lejos con un gesto íntimo de satisfacción y amargura. Comprende que esa obra está en peligro, cuando menos, de tomar una trayectoria distinta de la que él le imprimiera. En este momento se va sintiendo solo ante el poderoso enemigo que se levanta lleno de audacia y juventud a reclamar su sitio, ese sitio que él ha ocupado por largos quince años. Le desazona esa incomprensión, la intransigencia que le acusa de detentar el poder por el poder mismo, cuando él busca únicamente la perfección del Estado, su rescate, asegurar que en el futuro ninguna facción habrá de entronizarse, que los principios no se prostituirán, que México ha llegado, por fin, mediante el respeto a la ley, a ser esa patria insigne que ha soñado quien únicamente merece estos ensueños. En este repaso entrañable contempla un luminoso punto del que parte la renovación de la patria: la Reforma. Otro más brilla sin igualamientos: la lucha contra el invasor. En estas dos tareas inmensas, sobrehumanas, como que ha debido hacerlo todo: crear un ejército, dirigir la lucha, afirmar la esperanza en el pueblo; en estas dos tareas, su vida y su energía no se consumieron por entero. Su frente está abrumada; la piel se le desencaja del rostro; las manos le han empequeñecido y la ancha espalda que lució y apoyó su menuda figura se le viene sobre el pecho y casi le aplasta. Es cierto. Pero su espíritu batallador sobrevive. Sigue siendo el hombre de bronce impasible. Lee el Plan de la Noria y sonríe decepcionado. Él, en su hora, afirmó por igual modo que era un fraude la reelección continuada del ejecutivo, y es cuando siente que su propia reelección es una forzosa necesidad para el bien de la democracia que ha alentado en su vida. En otra forma, el sistema mismo democrático cuyo más puro representante es él, va a rodar estrepitosamente, conculcado sin los puros ideales que Juárez encarna. Además, el de México es un pueblo joven, recién salido de la dominación española, inexperto e hirviente, con un rumbo apenas trazado. Un pueblo que en el desperezo del largo sueño va en una ciega carrera que casi le lleva al suicidio. Este pueblo necesita un freno que haga menos profunda la diferencia que hay entre pupilaje y libertad. Juárez piensa así de todas estas cosas; conoce esos, a su parecer, grandes males contra los que ha querido ejercitar grandes remedios. Mas el presidente envejece y el pueblo se encuentra cada día más joven, más dueño de sus destinos. Con esta avalancha no podrá don Benito. Se resigna y espera. Oficialmente se prepara para la lucha, anima a sus generales, habla de auxilio y de la opinión publica, que nunca le han faltado; condena de antemano esa malversación de la moral política, y queda ante todos en el punto de dignidad que ha de sostener perennemente. Otra cosa hay que amontona sombras sobre su frente: un dolor vago que le acosa de improviso. Le tiembla el pecho, los labios se le alargan en una mueca desesperada. Estos sufrimientos se le anuncian con un aura de malestares y sudores, y entonces escapa de su despacho y corre a la alcoba desierta para no dar el espectáculo de su mal. Allí, escondido, solo consigo mismo, frente a frente a su pasado y su vida, mira que no todo está roto. Él es presa de vacilaciones y torturas a las que se sobrepone para volver a la tarea íntegro y sereno. Es cuando realiza el balance de sus afectos y se siente un hombre seco, sin ternuras actuales. Un hombre cuya gran pasión es sólo la de la libertad. Para tantos que le amaron, tuvo la respuesta de su sobriedad. Es que su vieja sangre zapoteca ha conservado la tradición de la insensibilidad, y él, como retoño legítimo de su tribu, no podrá adaptarse a las formas exteriormente entrañables. Y recuerda la fatalidad que ha seguido a todos sus amigos, como si el estar cerca de él fuera bastante para señalar con un final sangriento a los hombres: Ocampo, Degollado, Leandro Valle, Comonfort. Y recuerda también a los otros hombres que intervinieron en su vida cuando ésta se identificaba con la de México: Maximiliano, Miramón, Mejía, Carlota. Si pudiera vivir un poco más, contemplaría el abatimiento del general Prim en la calle del turco; el intento de asesinato de Bazaine. Este dolor que experimenta se complica con el otro sordo que hiere su carne y atormenta con un latir desesperado sus arterias. Porque ahora, además de esos ataques y esos sudores, su frente arde, se consume con el ruido tenaz de la sangre en las sienes. No, no hay paz posible para él; no hay tranquilidad suficiente para apaciguarle; no hay mano que, acariciando sus cabellos nevados, pueda traerle la conformidad; ni hay lengua amorosa que le calme, ni ruidos domésticos que le distraigan de esos otros interiores que escucha asombrado y temeroso. Comprende que la hora de la muerte llegó. Se sienta en el sillón y espera. |

Se afianza en el sillón y espera. Juárez ha sido siempre un hombre en espera. Desde su niñez lejana, cuando apacentaba las ovejas de su hato; cuando a la puerta de la escuela en San Pablo Guelatao escuchaba palabras desconocidas para él; cuando los golpes de la fortuna le fueron elevando, siempre esperó. Su vida fue una sucesión de accidentes presididos por la esperanza. Frente al destino irremediable, frente al dolor, cuando nadie aguardaba sino el caos y la derrota, su instinto le mandó cerrar los ojos y tomar esa actitud no por estoica fatalista, porque su espera estaba llena de fe.

Se afianza en el sillón y espera. Juárez ha sido siempre un hombre en espera. Desde su niñez lejana, cuando apacentaba las ovejas de su hato; cuando a la puerta de la escuela en San Pablo Guelatao escuchaba palabras desconocidas para él; cuando los golpes de la fortuna le fueron elevando, siempre esperó. Su vida fue una sucesión de accidentes presididos por la esperanza. Frente al destino irremediable, frente al dolor, cuando nadie aguardaba sino el caos y la derrota, su instinto le mandó cerrar los ojos y tomar esa actitud no por estoica fatalista, porque su espera estaba llena de fe.