os volúmenes, la frecuencia y las modalidades que ha alcanzado el desplazamiento masivo de personas desde su lugar de residencia hacia otro distinto, con el propósito de establecerse en él temporal o definitivamente, han convertido a la migración en un fenómeno que plantea a muchos estados nacionales un buen número de interrogantes. Y éstos son tan acuciantes, que se ha vuelto usual referirse al tema como “el problema de la migración”, aun cuando los flujos migratorios son bastante más antiguos que los países como entidades políticas independientes.

Si bien en términos porcentuales la cifra de personas que están en algún punto del proceso migratorio, sin documentación, no suena proporcionalmente abrumadora (en 2016 sumaban 244 millones, equivalentes a 3.3 por ciento de la población mundial, según datos de la Organización de Naciones Unidas), el rápido crecimiento que ha tenido en los tres lustros recientes (41%) fue tomado como un llamado de alerta por las naciones hacia las cuales principalmente se dirigen los migrantes. En tanto objeto de estudio, la migración dispone de su propia terminología: a estas naciones se les conoce como “receptoras” o “de acogida” (aun cuando a menudo la acogida que dan a los recién llegados no es nada amable), y a las otras se les llama “expulsoras”, porque cuando la gente deja su tierra natal rara vez lo hace de buen grado.

El nuestro es un país familiarizado desde hace mucho con la migración, tanto en los casi 3 mil 200 kilómetros de la frontera norte como en los casi mil 150 de la línea fronteriza sur, con la peculiaridad de que en el primer caso el flujo circula mayoritariamente hacia fuera y en el segundo lo hace hacia dentro del territorio nacional.

Sin embargo, los cambios políticos y socioeconómicos de la región y del mundo han introducido variables nuevas en la cuestión migratoria, y no se advierte que las autoridades reaccionen adecuadamente a esas variables.

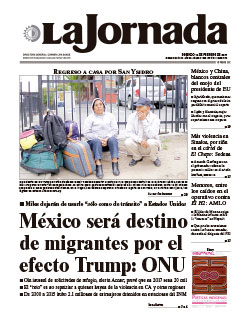

Tradicionalmente país “de tránsito” para las personas migrantes indocumentadas desde el sur del continente, y “expulsor” para quienes buscan atravesar la frontera con Estados Unidos, ahora México se halla ante la perspectiva de convertirse en país “receptor” para muchos hombres y mujeres de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica (más algunas naciones orientales), a quienes el endurecimiento de la política migratoria estadunidense les vedaría la posibilidad de ingresar a territorio de nuestro vecino del norte.

Las concentraciones de haitianos y africanos en Tijuana y Mexicali que tuvieron lugar a principios de este año sólo fueron una muestra de esa tendencia.

Nada induce a pensar que, con su nuevo ocupante, la Casa Blanca mostrará mayor disposición a recibir migrantes procedentes de esos países, más bien todo lo contrario; y ello pone a México ante la necesidad de afinar bien los instrumentos legales y administrativos con que se manejan los asuntos de las personas migrantes, que son distintos de los utilizados para solventar los trámites de los viajeros “regulares”.

El detalle no es menor, porque la política migratoria de México no debe apartarse de los principios que hicieron de esta nación una tierra de fraternidad y cobijo para las personas afectadas por catástrofes naturales o de humana factura (aun antes de que la noción de derechos humanos cobrara rango internacional), mientras cuida que el caudal migratorio no genere desequilibrios económicos, laborales o sociales.

Ello implica, entre otras cosas, establecer criterios razonables de tránsito y permanencia en el país, abatir los índices de inseguridad que padece la población migrante, mejorar las estancias y estaciones migratorias dependientes del Instituto Nacional de Migración, y redoblar esfuerzos para evitar las situaciones de discriminación que con frecuencia afligen a esa población, particularmente en la frontera sur.