REPORTAJE

Alumnos del Cecamba Puebla participan mañana

en el festival del CNA

La música de las bandas de viento pervive como

expresión de identidad cultural

Las bandas -explica el etnomusicólogo Alfonso

Muñoz- son una forma de resistencia del México profundo

descrito por Guillermo Bonfil Batalla, que adaptó las condiciones

y novedades de la Colonia para forjar una manifestación propia que

ha soportado los embates del capitalismo, del pretendido desarrollo estabilizador

y recientemente de la globalización.

ANASELLA ACOSTA NIETO ENVIADA

Chigmecatitlan,

Pue. Del casorio al funeral, del festejo en honor del santo patrono

del pueblo al acto cívico en el ayuntamiento, de las escuelas a

la corrida de toros o al carnaval. Así es como la música

de banda ejecutada con trompeta, clarinete, tuba, trombón, tarola

y tambor deviene acto purificador.

Chigmecatitlan,

Pue. Del casorio al funeral, del festejo en honor del santo patrono

del pueblo al acto cívico en el ayuntamiento, de las escuelas a

la corrida de toros o al carnaval. Así es como la música

de banda ejecutada con trompeta, clarinete, tuba, trombón, tarola

y tambor deviene acto purificador.

Reconocidas por su tradición centenaria, las bandas

de viento esparcidas por todo el territorio nacional se arraigaron con

ímpetu en el sur del país, donde los estados de Oaxaca, Guerrero,

Michoacán, Morelos, México y Puebla son reconocidos como

cuna de este tipo de agrupaciones musicales que en un ir y venir del ritual

al festejo se convirtieron en un servicio a la comunidad y en expresión

de cultura popular.

Pero las bandas de viento no han permanecido ajenas a

los cambios en el país, pues han debido enfrentar un sistema económico

que provoca la emigración de los hombres a las grandes ciudades;

el bombardeo de modas musicales de los medios de comunicación masiva

y la carencia de métodos de enseñanza formales.

A contracorriente, algunas de esas bandas han salido airosas

-caso relevante es el de las oaxaqueñas- y otras menos afortunadas

se han extinguido, como ocurrió con las poblanas, que en aproximadamente

medio siglo se redujeron de mil a 300.

Para el etnomusicólogo Alfonso Muñoz Güemes,

la desaparición de bandas se convierte en la carencia de un servicio

muy importante dentro de una comunidad tradicional, pues este hecho empobrece

el festejo mediante el cual se mide el prestigio de un pueblo.

El caso de las bandas de Puebla ha captado la atención

de antropólogos, etnomusicólogos, historiadores y autoridades

que reconocen en las bandas de viento una forma de organización

social que identifica a los individuos y reproduce sus distintas manifestaciones

culturales, las cuales generalmente giran en torno de las festividades

religiosas.

De acuerdo con los etnomusicólogos José

Antonio Ochoa Cabrera y Muñoz Güemes, la importancia de esas

agrupaciones musicales en las comunidades, sobre todo indígenas,

radica en ser un servicio a las personas cuya tarea es deleitar en los

festejos religiosos, familiares y cívicos para provocar de esa forma

la comunión humana, y en algunos casos -los del ritual- la sobrenatural.

En las bodas la banda incita a la alegría y al

baile; en los velorios se cree que el sonido del trombón guía

el alma al reino de los cielos; en la guerra, la música infunde

valor y espanta al enemigo.

Además, estas agrupaciones musicales son -explica

Muñoz- una forma de resistencia del México profundo

descrito por Guillermo Bonfil Batalla, que adaptó las condiciones

y novedades de la Colonia para forjar una manifestación propia que

ha soportado los embates del capitalismo, del pretendido desarrollo estabilizador

y recientemente de la globalización.

Muñoz

señala que rotos los niveles de organización social prehispánicos

por el proceso de colonización, las comunidades encontraron mecanismos

de reintegración en los aspectos económico, productivo, cultural

y religioso.

Muñoz

señala que rotos los niveles de organización social prehispánicos

por el proceso de colonización, las comunidades encontraron mecanismos

de reintegración en los aspectos económico, productivo, cultural

y religioso.

Los pueblos colonizados adaptaron los instrumentos que

los europeos traían consigo -trompetas, clarines, algunos tipos

de tambor, violín, arpa y la guitarra sexta; los tres primeros son

básicos en la conformación de una banda, los otros se adaptaron

a los sones jarocho y huasteco- a sus peculiares formas de expresión.

El proceso de evangelización por medio de la música

fue uno de los elementos que arraigó con más fuerza la adaptación

de los estilos europeos al mestizaje y sus expresiones culturales. En palabras

de Muñoz, muchas festividades católicas reflejan o sustituyen

buena parte de los rituales y sacrificios aztecas.

Las primeras manifestaciones de lo que hoy conocemos como

música de banda se registran en el siglo XIX, cuando las comunidades

comenzaron por imitar a las bandas militares del emperador Maximiliano

de Austria, que interpretaban música clásica. En su repertorio

figuraban las oberturas de La flauta mágica, Don Juan

y Las bodas de Fígaro, óperas de Mozart; Fidelio,

de Beethoven, y Fantasías sobre motivos de Wagner.

De acuerdo con Ochoa y Muñoz, Porfirio Díaz

y Benito Juárez impulsaron cada uno por su cuenta la creación

de bandas, principalmente en Oaxaca, estado natal de ambos gobernantes.

El auge de las bandas de viento indígenas se consolidó

a principios del siglo XX, cuando en el México independiente y revolucionario

los hombres podían asociarse con libertad.

Las agrupaciones bandísticas comenzaron a proliferar,

por iniciativa de la Iglesia, el ayuntamiento o la propia comunidad. Ochoa

Cabrera menciona, al respecto, la rivalidad constante entre el clero y

el ayuntamiento por poseer el dominio sobre la banda y hacer patente su

presencia en la esfera pública.

De este ímpetu nacieron las llamadas escoletas,

lugares en los que se enseñaba a los niños desde temprana

edad a leer la notación musical y ejecutarla; muchos infantes aprendían

primero a leer música antes que textos. Hoy, muchos músicos

no saben leer ni escribir letras, pero son grande alfabetas musicales.

En las escoletas también se realizaban los ensayos

y se guardaban los instrumentos, y era común encontrar en un rincón

a Santa Cecilia, patrona de los músicos.

Ochoa Cabrera considera que algunas bandas de viento han

logrado sobrevivir gracias a su estructura interna, en la que predominan

las relaciones de parentesco y compadrazgo mediante las cuales se hereda

la tradición musical. Es frecuente encontrar agrupaciones de ese

tipo integradas por hermanos, primos, ahijados, tíos y compadres.

Muchas bandas locales encontraron cabida en las cantinas

y los prostíbulos, donde se festejaba la vida marginal. Ahí,

comenta el etnomusicólogo, es donde se contagiaron de ritmos cubanos:

danzas, habaneras y danzón.

La

organización de cargos político-religiosos predominantes

en las comunidades tradicionales, de los cuales se deriva la mayordomía

que tiene a su cargo la organización de las festividades, también

ha sido factor importante en la preservación de las bandas. Además,

estas agrupaciones cuentan con una mesa directiva cuyo presidente debe

mostrar honradez, buen comportamiento, ser justo y no ambicioso; saber

leer y hacer cuentas, y no ser ebrio ni mujeriego, entre otras características.

La

organización de cargos político-religiosos predominantes

en las comunidades tradicionales, de los cuales se deriva la mayordomía

que tiene a su cargo la organización de las festividades, también

ha sido factor importante en la preservación de las bandas. Además,

estas agrupaciones cuentan con una mesa directiva cuyo presidente debe

mostrar honradez, buen comportamiento, ser justo y no ambicioso; saber

leer y hacer cuentas, y no ser ebrio ni mujeriego, entre otras características.

Sin embargo, las secuelas de lo que la Revolución

no resolvió se hicieron presentes a mediados del siglo pasado, cuando

el descuido del campo en las políticas de Estado se hizo patente.

Una de las principales causas de la desintegración

de las bandas en Puebla, señala el especialista, tiene que ver con

el sistema capitalista dependiente que prevalece en México y que

ha propiciado la emigración de campesinos a las grandes ciudades

o a territorio estadunidense para emplearse en las maquiladoras y poder

sobrevivir. Los hombres, quienes integraban las bandas, abandonaron las

comunidades y la organización social, igual que en la Conquista.

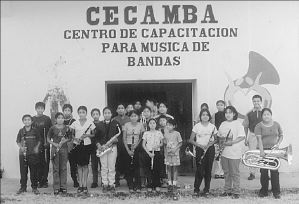

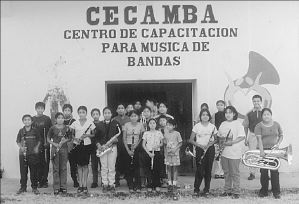

Hace dos años Marco Velázquez, coordinador

general de la Secretaría de Cultura de Puebla, emprendió

un proyecto para rescatar y mantener la tradición de bandas de viento

en el estado. El 26 de mayo de 2000 se instaló en Ciudad Serdán

el primer Centro de Capacitación de Música de Banda (Cecamba).

El proyecto de Puebla tiene como antecedente al Centro

de Capacitación Musical Mixe (Cecam) de Oaxaca, escoleta que funciona

con inversión gubernamental. En esta especie de escuela musical

oaxaqueña ?precisa Muñoz Güemes? los niños de

10 o 12 años en adelante son capacitados como instrumentistas, compositores

y directores, y algunos de sus estudiantes han obtenidos becas para la

Escuela Superior de Música o el Conservatorio Nacional de Música.

En Puebla se han instalado seis centros de capacitación

distribuidos en Ciudad Serdán, Chigmecatitlán (comunidad

de la Mixteca baja poblana), Santa Catarina, Atlixco, Tecalli y la ciudad

de Puebla. En mayo próximo se abrirá el primer centro en

Zacapoaxtla. Los planes son instalar de 10 a 12 centros que capaciten a

600 niños.

Con un presupuesto que no supera los mil millones de pesos,

se han comprado instrumentos para cerca de 25 niños en cada municipio;

se pagan maestros con formación de bandas y algunos pertenecientes

a la propia comunidad, así como gastos de operación.

Marisol Pardo, quien se encarga de las gestiones del proyecto,

comenta que la Secretaría de Cultura debe negociar con los presidentes

municipales, las casas de cultura y los padres de familia organizados en

comités. La comunidad debe proporcionar un local, sillas y garantizar

el buen uso de los instrumentos, los que deben estar sólo al servicio

de la capacitación y quedar bajo el resguardo de los padres de familia.

En los menos de dos años de su existencia, el Cecamba

ha integrado a siete de sus alumnos a la Orquesta Sinfónica Infantil

de México y ha participado en el Festival Internacional y el Encuentro

Nacional de Bandas que se efectúa en Tlayacapan, Morelos. Este domingo

17, los músicos del Cecamba participarán en el Segundo Festival

del Viento, organizado por el Centro Nacional de las Artes, en Río

Churubusco y Tlalpan.

Veinticuatro maestros capacitan a 250 alumnos y se cuenta

con 200 instrumentos. Todos los docentens han sido formados en la tradición

de bandas, pero con preparación académica, supervisados por

Víctor Manuel Mendoza.

Una de las novedades del Cecamba es la capacitación

de mujeres. Para establecer un centro en cualquier municipio, el ayuntamiento

debe garantizar la igualdad de género. Cincuenta por ciento del

cupo en la escoleta debe ser cubierto por niñas. Este requisito

ha dado tan buen resultado que el año pasado se logró conformar

un ensamble femenino con alumnas de los seis municipios en los que se desarrolla

el proyecto.

Velázquez señala: ''El Cecamba quiere rescatar

la tradición de bandas de forma moderna, fuera del folclor que viste

a los niños con calzones de manta y sombrero; quiere incorporar

a su repertorio la música tradicional y la actual, así como

dar igual oportunidad de capacitación a las mujeres, para quienes

las bandas eran asunto ajeno''.

Velázquez reconoce que la pérdida de bandas

en Puebla deterioró la tradición social y las formas comunales

de la región. Menciona que ante las modas, muchas bandas quedaron

anquilosadas por temor a modernizarse.

Felipe

Flores, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia,

alerta: ''Actualmente en las bandas hay una lucha tremenda entre la tradición

y la modernidad. Muchas conservan música de mediados del siglo XIX,

pero no tiene una difusión tan amplia como las bandas comerciales;

mientras unas quieren ser tradicionales, otras quieren convertirse en una

gran empresa''.

Felipe

Flores, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia,

alerta: ''Actualmente en las bandas hay una lucha tremenda entre la tradición

y la modernidad. Muchas conservan música de mediados del siglo XIX,

pero no tiene una difusión tan amplia como las bandas comerciales;

mientras unas quieren ser tradicionales, otras quieren convertirse en una

gran empresa''.

Según el etnomusicólogo, la banda tradicional

se mantiene como servicio a la comunidad; la moderna, en cambio, participa

en grandes fiestas y cobra cantidades exorbitantes.

Los jóvenes que dirigen o integran las bandas tienen

mayor preparación -sostiene Flores-, pues son estudiantes en escuelas

formales que regresan a sus comunidades y se dedican de lleno a la banda,

de manera más consciente y con mayor apertura en cuanto al repertorio.

Una banda es tan versátil que puede tocar desde música clásica

a música moderna o tropical.

El investigador explica que las bandas han sido vistas

de manera despectiva, debido a las modas que imponen los medios de comunicación

masiva, pero agrega que una vez que los jóvenes conocen más

esas tradiciones se enamoran de ellas. Eso ocurre hoy, cuando están

en búsqueda de una mayor interiorización y de algo que vaya

más allá de lo que flota en la cultura mediática.

El futuro de esta tradición -explica- es alternativo,

las bandas municipales seguirán el ritmo que los gobiernos marquen,

mientras que las pertenecientes a la comunidad tienen la opción

de modernizarse en cuanto a repertorio y métodos de aprendizaje

o desaparecer.

Por ahora, valses, pasodobles, oberturas, himnos, obras

fúnebres, sones, rumba, danzón, cha cha chá, mambo,

merengue y cumbia, salen de los pulmones de la banda que, pese a todo,

se aferra al sonido.

Chigmecatitlan,

Pue. Del casorio al funeral, del festejo en honor del santo patrono

del pueblo al acto cívico en el ayuntamiento, de las escuelas a

la corrida de toros o al carnaval. Así es como la música

de banda ejecutada con trompeta, clarinete, tuba, trombón, tarola

y tambor deviene acto purificador.

Chigmecatitlan,

Pue. Del casorio al funeral, del festejo en honor del santo patrono

del pueblo al acto cívico en el ayuntamiento, de las escuelas a

la corrida de toros o al carnaval. Así es como la música

de banda ejecutada con trompeta, clarinete, tuba, trombón, tarola

y tambor deviene acto purificador.

Muñoz

señala que rotos los niveles de organización social prehispánicos

por el proceso de colonización, las comunidades encontraron mecanismos

de reintegración en los aspectos económico, productivo, cultural

y religioso.

Muñoz

señala que rotos los niveles de organización social prehispánicos

por el proceso de colonización, las comunidades encontraron mecanismos

de reintegración en los aspectos económico, productivo, cultural

y religioso.

La

organización de cargos político-religiosos predominantes

en las comunidades tradicionales, de los cuales se deriva la mayordomía

que tiene a su cargo la organización de las festividades, también

ha sido factor importante en la preservación de las bandas. Además,

estas agrupaciones cuentan con una mesa directiva cuyo presidente debe

mostrar honradez, buen comportamiento, ser justo y no ambicioso; saber

leer y hacer cuentas, y no ser ebrio ni mujeriego, entre otras características.

La

organización de cargos político-religiosos predominantes

en las comunidades tradicionales, de los cuales se deriva la mayordomía

que tiene a su cargo la organización de las festividades, también

ha sido factor importante en la preservación de las bandas. Además,

estas agrupaciones cuentan con una mesa directiva cuyo presidente debe

mostrar honradez, buen comportamiento, ser justo y no ambicioso; saber

leer y hacer cuentas, y no ser ebrio ni mujeriego, entre otras características.

Felipe

Flores, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia,

alerta: ''Actualmente en las bandas hay una lucha tremenda entre la tradición

y la modernidad. Muchas conservan música de mediados del siglo XIX,

pero no tiene una difusión tan amplia como las bandas comerciales;

mientras unas quieren ser tradicionales, otras quieren convertirse en una

gran empresa''.

Felipe

Flores, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia,

alerta: ''Actualmente en las bandas hay una lucha tremenda entre la tradición

y la modernidad. Muchas conservan música de mediados del siglo XIX,

pero no tiene una difusión tan amplia como las bandas comerciales;

mientras unas quieren ser tradicionales, otras quieren convertirse en una

gran empresa''.