Domingo 27 de enero de 2019, p. a12

“No es tan fácil escribir sobre nada.”

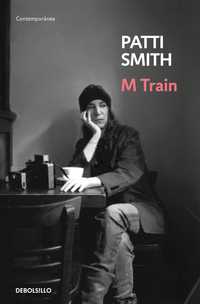

Así inicia Patti Smith M Train, libro de memorias donde nos lleva de la mano a las cafeterías que convirtió en lugares de creación, como el café ’Ino en el Greenwich Village. También es diario de viajes: la Casa Azul de Frida Kahlo, las tumbas de Sylvia Plath, Mishima, Rimbaud, su relación con Robert Mapplethorpe y con Fred Sonic. Su vida en la música. Narra:

“Al abrir los ojos, me levanté, entré tambaleante en el cuarto de baño y me eché agua fría en la cara con un gesto rápido. Me puse las botas, di de comer a los gatos, cogí mi gorro de lana y mi viejo abrigo negro, y enfilé hacia la calle tantas veces recorrida. Luego crucé la ancha avenida hasta llegar a Bedford Street y a una pequeña cafetería de Greenwich Village...”

Con autorización de Penguin Random House, ofrecemos a nuestros lectores un fragmento de este libro, a manera de adelanto

El café ’Ino

Cuatro ventiladores de techo girando sobre mi cabeza.

En el café ’Ino no hay nadie aparte del cocinero mexicano y un chico llamado Zak que me trae lo de siempre: una tostada de pan moreno, un platito con aceite de oliva y un café solo. Me apretujo en mi rincón sin quitarme el abrigo ni el gorro. Son las nueve de la mañana. Soy la primera en llegar. Bedford Street mientras la ciudad despierta. Mi mesa, flanqueada por la máquina de café y la ventana que da a la calle, me da una sensación de intimidad, allí me refugio en mi mundo.

Finales de noviembre. En la pequeña cafetería hace frío. Entonces, ¿por qué dan vueltas los ventiladores? Tal vez si los miro mucho rato mi mente también dará vueltas.

“No es tan fácil escribir sobre nada.”

Oigo la voz del cowboy, lenta y autoritaria al arrastrar las palabras. Garabateo su frase en la servilleta. ¿Cómo puede un tipo sacarte de quicio en un sueño y luego tener las agallas de desaparecer? Siento la necesidad de llevarle la contraria, no solo con una réplica aguda sino con hechos. Bajo la vista hacia mis manos. Estoy segura de que podría escribir sin parar sobre nada. ¡Si solo tuviera esas naderías que decir!

Al cabo de un rato Zak me pone delante otra taza.

–Esta es la última vez que la atiendo yo –anuncia con solemnidad.

Prepara el mejor café del barrio, así que me llevo un disgusto al oírlo.

–¿Por qué? ¿Te vas a algún sitio?

–Voy a abrir un café en el paseo marítimo de Rockaway Beach.

–¡Un café en la playa! ¡Mira por dónde, un café en la playa!

Estiro las piernas y observo cómo Zak realiza sus tareas matinales. Él no sabe que en otros tiempos abrigué el sueño de tener un café. Supongo que todo empezó al leer sobre la vida de café a la que tan aficionados eran los beat, los surrealistas y los poetas simbolistas franceses. Donde yo crecí no había cafés, pero existían en mis libros y adornaban mis fantasías. Desde el sur de Jersey en 1965 vine a Nueva York solo para deambular por sus calles, y nada me parecía más romántico que sentarme a escribir poesía en una cafetería del Greenwich Village. Al final me armé de valor y entré en el café Dante, en MacDougal Street. Como no podía pagar una comida, solo tomé café, pero a nadie pareció importarle. Las paredes estaban cubiertas con murales de la ciudad de Florencia y escenas de la Divina comedia. Las mismas escenas perduran hoy en día, descoloridas tras décadas de humo de cigarrillo.

En 1973 me trasladé a una espaciosa habitación encalada con una pequeña cocina en esa misma calle, a solo dos manzanas del café Dante. Podía salir por la ventana delantera, sentarme en la escalera de incendios por las noches y cronometrar el flujo de gente que entraba y salía del Kettle of Fish, uno de los bares frecuentados por Jack Kerouac. A la vuelta de la esquina de Bleecker Street había un pequeño puesto donde un joven marroquí vendía panecillos recién hechos, anchoas en salazón y manojos de menta fresca. Yo me levantaba temprano y compraba provisiones. Ponía agua a hervir, la echaba en una tetera llena de hojas de menta y me pasaba las tardes tomando té y fumando un poco de hachís mientras releía los cuentos de Mohamed Mrabet e Isabelle Eberhardt.

El café ’Ino no existía entonces. Me instalaba junto a una ventana baja del café Dante que daba a la esquina de un pequeño callejón, leyendo The Beach Café de Mrabet. Un joven vendedor de pescado llamado Driss conoce a un viejo excéntrico poco amistoso y dado a recluirse que tiene lo que él llama un café con una sola mesa y una silla en un rocoso tramo de playa cerca de Tánger. El ambiente letárgico que envuelve el local me cautivó de tal modo que no quería otra cosa que habitar en él. Al igual que Driss, yo soñaba con abrir un local que fuera mío. Pensé tanto en él que casi podía verlo: el café Nerval, un pequeño lugar de reunión donde poetas y viajeros hallarían la simplicidad de un refugio.

Imaginé alfombras persas deshilachadas sobre suelos de tablas anchas, dos largas mesas de madera con bancos, unas pocas mesas más pequeñas y un horno para hacer pan. Todas las mañanas limpiaría las mesas con té aromático, como hacen en Chinatown. No habría música ni cartas de menú. Solo silencio café aceite de oliva hojas de menta pan moreno. Y fotografías adornando las paredes: un melancólico retrato de quien da nombre al café y una imagen más pequeña del desamparado poeta Paul Verlaine con abrigo, inclinado sobre un vaso de absenta.

En 1978 conseguí algún dinero y pude pagar la fianza para el alquiler de un edificio de una sola planta en la calle Diez Este. Había sido un salón de belleza, pero solo quedaban tres ventiladores de techo blancos y unas pocas sillas plegables. Mi hermano Todd supervisó las obras, encalamos las paredes y enceramos los suelos de madera. Dos grandes claraboyas llenaban el espacio de luz. Pasé varios días sentada a una mesa de juego justo debajo de ellas, bebiendo café de la tienda de delicatessen y pensando en lo que había que hacer a continuación. Necesitaría fondos para un nuevo cuarto de baño y una máquina de café, también para las yardas de muselina blanca que cubrirían las ventanas. Cosas prácticas que suelen replegarse en la música de mi imaginación.

Al final me vi obligada a renunciar a mi café. Dos años antes había conocido al músico Fred «Sonic» Smith en Detroit. Fue un encuentro inesperado que poco a poco cambió el curso de mi vida. Mi deseo de él lo impregnaba todo: mis poemas, mis canciones, mi corazón. Sobrellevamos vidas paralelas yendo y viniendo entre Nueva York y Detroit, breves encuentros que siempre acababan en separaciones dolorosas. Cuando estaba decidiendo dónde instalar el fregadero y la máquina de café, Fred me imploró que me fuera a vivir con él a Detroit. Nada me pareció tan crucial como reunirme con mi amor, con quien estaba destinada a casarme. Me despedí de Nueva York y de las aspiraciones que encerraba, embalé lo más preciado y dejé atrás todo lo demás, perdiendo por el camino la fianza y el local. No me importó. Las horas que había pasado en solitario tomando café sentada a la mesa de juego, rodeada del resplandor de mi sueño, me bastaban.

Varios meses antes de nuestro primer aniversario de boda, Fred me dijo que si prometía darle un hijo me llevaría a donde yo quisiera. Sin titubear escogí Saint-Laurent-du-Maroni, una ciudad fronteriza al noroeste de la Guayana Francesa, en la costa del Atlántico norte de Sudamérica. Hacía mucho que deseaba ver lo que quedaba de la colonia penal francesa donde mandaban a los delincuentes contumaces antes de trasladarlos a la isla del Diablo. En el Diario del ladrón Jean Genet presentaba Saint-Laurent como un lugar sagrado y describía con ferviente empatía a los presos allí encerrados. También hablaba de una jerarquía de criminalidad inviolable, una santidad masculina que afloraba en los terribles confines de la Guayana Francesa. Él había ascendido para alcanzarla: reformatorio, hurtos menores y condenas consecutivas; pero cuando lo sentenciaron, la prisión que él tanto reverenciaba había sido cerrada por inhumana y los últimos reclusos vivos habían sido enviados de regreso a Francia. Genet cumplió la condena en la prisión de Fresnes, lamentando amargamente la imposibilidad de alcanzar la grandeza a la que había aspirado. Destrozado, escribió: «Me extirpan la infamia».

A Genet no lo encarcelaron a tiempo para reunirse con la hermandad que él había inmortalizado en su obra. Se le dejó fuera de los muros de la prisión como al niño cojo de Hamelín al que se le negó la entrada a la tierra feliz porque llegó demasiado tarde a sus puertas.

A los setenta años, la salud de Genet era, según decían, tan precaria que probablemente nunca llegaría a ir allí. Me imaginé llevándole un puñado de tierra y piedras.