Domingo 13 de julio de 2025, p. a12

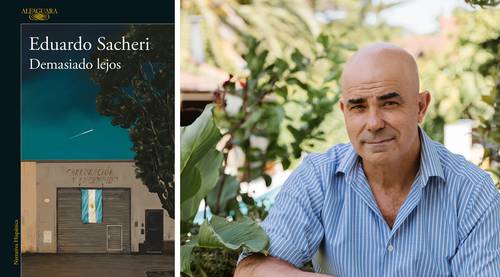

En su más reciente publicación, Demasiado lejos, el escritor y guionista argentino Eduardo Sacheri (Buenos Aires, 1967) se adentra en uno de los episodios más emblemáticos de la historia argentina reciente: la guerra de Malvinas. El 2 de abril de 1982, cuando los argentinos amanecen con la noticia de haber recuperado las Malvinas, “comienzan tres meses inolvidables, tres meses en que aquellas islas de los mapas escolares se vuelven el eje de la conmoción social, tres meses en que los protagonistas de esta historia pasarán de la euforia a la desolación. Y comienza también la pesadilla para las familias de Carlitos, Antonio y El Conejo, soldados conscriptos clase 1962 recién licenciados, que son reincorporados y enviados a pelear. Con autorización del sello editorial Alfaguara, reproducimos un fragmento de la obra.

Euforia

1

Ascasubi se acerca a uno de los altísimos ventanales, abre el vidrio y, en puntas de pie, intenta vislumbrar el exterior por entre las tablitas del postigo. Casi no se ve nada. Apenas una franja angosta de baldosas, de vegetación y de calle. Escucha ruido de pasos y se echa atrás: no está bien visto que un mozo de la Casa de Gobierno desatienda sus obligaciones para chusmear lo que sucede en Plaza de Mayo. Se tranquiliza al ver que el que se acerca es Juárez, el cocinero.

−Ah, sos vos.

−¿Y quién querés que sea? −retruca Juárez.

Ascasubi vuelve a espiar. De pronto, afuera, estalla un ruido repentino que hace vibrar los vidrios.

−¡Carajo! −suelta Juárez.

−Una bomba de estruendo, ¿no? −arriesga Ascasubi.

−Ajá. Una bomba de estruendo −confirma Juárez, mientras se acerca a la ventana contigua para espiar él también hacia la plaza, y después de un minuto agrega−: Hacía tiempo que no se veían cosas de estas.

Ascasubi no puede menos que darle la razón. Es la primera manifestación opositora en la Plaza de Mayo en una ponchada de tiempo. ¿Cuándo fue la última? El mozo ya perdió la cuenta, pero tiene que haber sido antes del golpe del ‘76, sobre el final del gobierno de Isabel Perón. Desde entonces para acá, nada de nada.

−¿Sabés qué pensaba, Juárez?

−¿Qué?

−¿Hoy qué somos, 29 de marzo?

−No, Ascasubi, 30. Hoy es 30 de marzo. ¿Por?

−Entonces es así, nomás. Seis años redondos pasaron, sin quilombo, acá en la plaza.

Juárez se ayuda con los dedos para corroborar lo que acaba de decir Ascasubi. Se lo escucha enumerar en un murmullo: “1977, va un año, ‘78, ‘79, 1980, ‘81 y ‘82”.

−Exacto −concluye en voz alta−. Seis años casi clavados. Bah, seis años y seis días.

Ascasubi asiente. Es verdad. Seis años y seis días desde el golpe militar hasta esta primera huelga general. Después pasan unos minutos en silencio viendo cómo la guardia de infantería se abre paso entre las otras fuerzas policiales y se dispone a cargar sobre los manifestantes.

−¡Mirá, Ascasubi! ¡Allá!

−¿Dónde?

−¡Allá! ¡De lado de Defensa! ¡Mirá!

A través de la angosta ranura Ascasubi alcanza a ver un camión hidrante de la policía que avanza a contramano por Hipólito Yrigoyen. El conjunto de gente se desgrana en racimos que intentan guarecerse en las recovas, a medida que el chorro de agua se abre de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, persiguiéndolos. Un estampido sobre el otro lado lo obliga a girar la cabeza. Alcanza a divisar, siempre por la incómoda ranura de los postigos, la base de la Pirámide de Mayo. El pelotón de la guardia de infantería, en formación cerrada, dispara gases lacrimógenos y avanza, al paso, hacia el Cabildo.

−¿Galtieri está arriba? −pregunta Juárez.

−Creo que no. Debe estar en el Edificio Libertador, con el resto de los mandos.

Ascasubi termina de decirlo y lo asalta la duda: ellos están ahí, tan tranquilos, y en una de esas en la planta alta de la Casa Rosada hay alguien vociferando sus nombres porque los jefes necesitan café de inmediato.

−Che, ¿no tendríamos que volver arriba?

La pregunta de Juárez le indica al mozo que su compañero está pensando lo mismo.

−Sí, mejor vamos subiendo −dice Ascasubi.

−Cerrá bien la ventana, no sea que vengan los gases para el lado de adentro.

Ascasubi le hace caso y cierra con cuidado. Lo único que falta es que se les llene la Casa de Gobierno de gas lacrimógeno. Después se apresuran a volver al trabajo.

2

La bomba de estruendo pone a vibrar las altas ventanas guillotina. Alonso, el dueño del Asturias, desde atrás de la barra, levanta una ceja y escudriña lo poco que se ve de la calle desde su sitio. Pasan dos muchachos corriendo. Uno se agacha, levanta una piedra y la tira hacia alguien que se encuentra a sus espaldas. Después se da vuelta y sigue corriendo. No hay demasiados clientes a esas horas y con el caos que se ha desatado en las calles de alrededor. Están los cuatro de siempre, los que no faltan nunca: Solano, Weissman, Cullen y Alessandri.

Weissman está hablándole a este último. O, más bien, uno diría que lo está provocando. Lo usual para un martes al atardecer.

−En serio, Alessandri −le está diciendo−. ¿Vos no eras el que confiaba en que los milicos venían a poner orden de una vez por todas?

Weissman señala con su porrón de cerveza hacia la calle. Como aportando coreografía a sus palabras, un policía de la guardia de infantería se detiene justo frente al bar, apunta alto, lanza una granada de gas lacrimógeno y se aleja trotando.

−Callate, Weissman −responde el interpelado−. Estos tipos se cagaron en todo lo que tenían que hacer. En todo. La patria los convocó a una tarea de orden, de purificación. Y al final fueron unos traidores, al final.

Solano, que está sentado a la misma mesa que Weissman, alza la mano y le clava la mirada a su amigo, en el gesto que usa siempre para intentar detenerlo. Pero el otro no parece dispuesto a escuchar razones.

−¿Traidores?

−¡Traidores y vendepatrias!

−Creo recordar que usted los apreciaba bastante, Alessandri. Estos que están ahora no le digo. Pero el trío inicial… ¿Videla, Massera y Agosti le parecen vendepatrias?

−¡Massera no sé, pero ese Videla, que lo puso de ministro de Economía a Martínez de Hoz! ¡Un desastre hizo ese tipo!

La voz de Alessandri ha subido una octava, que era −piensa Alonso− justamente lo que Weissman se proponía.

−No sé, Alessandri, no sé. Hace un par de años eran unos genios que habían traído el orden que la Nación tanto reclamaba…

−Tengamos la fiesta en paz… −de nuevo intenta Solano.

−Chito la boca, señor −ahora Weissman lo mira fijo a él, con el índice alzado señalando hacia la mesa de Alessandri−. Acá el amigo se pasó años, años se pasó, defendiendo a esta caterva de rufianes.

Alonso sale de atrás de la barra retorciendo un trapo de piso que suelta algunas gotas de agua, va hacia la puerta vaivén y ajusta el trapo en la ranura que hay entre la puerta y el piso.

−Lo único que falta es que se me llene el local de gas lacrimógeno −explica a media voz.

−¿Cómo es eso de los gases, Cullen? −Ahora Weissman se gira hacia la mesa del fondo y alza la voz para que el otro lo escuche por encima del batifondo que entra desde la calle−. ¿Suben o bajan en la atmósfera? ¿Son más o menos pesados que el aire?

Cullen deja a un lado su revista de crucigramas y se acomoda los lentes. Pestañea. Detrás de los lentes gruesísimos que usa, sus ojos se ven distorsionados, enormes, salientes. Su palma derecha empieza a golpear rítmicamente la superficie de su mesa. Esos son los síntomas que le aparecen a Cullen cuando le preguntan algo cuya respuesta ignora.

−No… no… no… no sé −tartamudea mientras se incorpora casi a los tumbos−. Pero veamos…

Alonso no lo dice −porque es de poco hablar, la verdad−, pero le admira unas cuantas cosas al bueno de Cullen. Una es la curiosidad. Y otra es la inocencia. No detecta −no puede, nunca puede detectar− el sarcasmo con el que Weissman le hace ese tipo de preguntas. Ya está pegado a una de las ventanas guillotina, con el riesgo de intoxicarse con el humo de la calle.

−Parece que para arriba. Sí, sí. Para arriba −informa, solícito.

−Te precipitaste, gallego −ahora Weissman se dirige a él, a Alonso, mientras le señala el trapo de piso enrollado bajo la puerta−. La próxima vez preguntale a Cullen, en lugar de ensuciar un trapo de piso al pedo.