Peccata mundi (1)

rase un Rey que tenía una cierta pintura que valoraba por encima de todas las demás. A diario la observaba durante largo rato: en ella veía cifrados los secretos de su alma y adivinados los confines de su Imperio. La pintura era ambigua y oscura, como el propio Rey, y era inabarcable, infinita, como su reino. Justamente por eso le servía de brújula, de hoja de ruta, de mapa.

La pintura era El jardín de las delicias, tríptico que Hieronymus Bosch había pintado en un arrebato genial y alucinatorio. Ante los ojos de Irina, este famoso Jardín se extiende como un gran teatro del mundo, prodigiosamente onírico. Si el Bosco lo hubiera escrito o filmado, en vez de pintado, el resultado habría sido una guía completa de lo sagrado y lo profano: una Comedia divina y humana como las de Dante o Balzac; un evangelio apócrifo; un Apocalipsis según Coppola o según San Juan.

El tríptico se encuentra abierto de par en par. Irina lo observa. A la izquierda florece el Paraíso. En el centro está la Tierra. A la derecha arde el Infierno. El protagonista principal del postigo de la izquierda es una suerte de surtidor del color y la textura de la carne, una fuente cabezona y dotada de varias ramas, brazos o tentáculos. Como quien dice un pulpo. Un pulpo rozagante, orondo y bien hidratado, como un riñón perfectamente sano o un corazón a pleno ritmo. A Irina le pasa por la mente una sentencia de Pablo de Tarso que la hace estremecer: Horrenda cosa es caer en manos del Dios Vivo. De repente, ella comprende que el Gran Pulpo, fuente orgánica de la que toda agua brota, no puede ser otro que ese temible Dios Vivo del que habla Pablo.

El Rey que ha adquirido el Jardín del Bosco es Felipe Segundo, Sacra Majestad convencida del origen divino de su trono. Auténtico Dios en la Tierra, Felipe lo es gracias a la inmensidad de sus dominios y a la magnitud de su poder. En sus manos están los destinos del Mundo, así como en los tentáculos del Dios Vivo están pasado, presente y futuro del Orbe. También Felipe debe inspirar fervor y terror; también sobre él recae la doble tarea de señalar el camino y machacar a los desviados.

En el tríptico, los dominios del Pulpo se extienden sobre montañas azules y dulces praderas. Llena el ámbito una luz de maravilla, y todo está en paz. En medio de este edén nacen un par de muñecos desnudos y pálidos. Más que felices, parecen perplejos. El Pulpo nombrará al macho Adán, y Eva a su compañera.

Eso, más o menos, en lo que respecta al Paraíso. Ahora, en el panel primordial, que viene al centro, Irina cree ver una suerte de spa multitudinario donde chapotean pequeños terrícolas de ambos sexos, entregados con curiosidad a ciertos intercambios al parecer prohibidos. Se miran entre sí, se acercan unos a otros, se tocan, se abrazan, comen moras, naranjas, manzanas. Los hay que bailan contentos: se diría que ésos están borrachos. La humanidad acaba de descubrir las posibilidades del deseo. Hay un toque de humor en todo ello. Irina piensa que es como si alguien hubiera echado feromonas en un hormiguero.

Desde el panel izquierdo parece tronar la advertencia: comer la fruta es pecado. La palabra resuena en las alturas, pronunciada por primerísima vez: Pecado. Peccatum en latín, aunque quizá el Dios Vivo la haya dicho en arameo.

El tríptico refuerza en Felipe la convicción de que su propia misión es hacer eco de la voluntad de Dios, encabezando la cruzada contra el peccatum y defendiendo a sangre y fuego la causa de la vera religión.

Pero no todo está bajo control. Como los súbditos de Felipe, también las criaturas del Bosco desoyen la orden divina y persisten en la acción, que se desenvuelve como melodrama y deja prever un final trágico. Ni al Gran Pulpo ni al Gran Rey debe agradarles que en el hormiguero cunda el desorden. Yo amo a la humanidad sumisa, dice el Uno y repite el Otro, pero hombres y mujeres hacen lo que les viene en gana. Allá ellos. Que se atengan a las consecuencias.

El postigo de la derecha recibe con ebullición de fuegos y martirios a los Comedores de Fruta, a partir de ahora llamados peccatores: los adúlteros, los incestuosos, los soberbios, los indiferentes, los criminales. Aquí pagarán por todos sus peccata.

Éste no es un infierno; éste es el Infierno: un sótano de arrepentimiento y castigo mediante tortura que podría servirle a Felipe como arquetipo para su Inquisición: la aplicación metódica de un protocolo de dolores, o el suplicio como arte de retener la vida en el sufrimiento, subdividiéndola en mil muertes (Le Breton). Sin embargo, a Irina no se le escapa el sesgo infantil del averno del Bosco, excrementicio y pervertido a la manera de los niños cuando practican en secreto sus juegos más sucios y crueles.

Philippus Rex debe temblar ante la perspectiva de condenarse él mismo, humano al fin y al cabo, pese a su empecinada cruzada por impedir que el mal y la herejía se infiltren en su Imperio. O quizá por eso mismo. Irina intuye en él un pánico sacro al tormento del fuego, que tantas veces ha infligido a los demás.

En tanto que el Jardín ha sido posesión de Felipe, quien debía mirarse allí como en espejo, Irina lee todo lo que encuentra sobre el personaje y se obsesiona al punto de que acaba soñando con él.

En el sueño, ella camina por despeñaderos escarpados cargando al Rey en brazos. Es apremiante llevarlo a un lugar –cuál lugar no se sabe–, y ella debe apresurarse para llegar a tiempo. A tiempo de qué, tampoco se sabe. Pero el Rey pesa, pesa demasiado, su peso dificulta la marcha. Cuando Irina comprende que no avanzan y no podrán llegar, el Rey se vuelve liviano, cada vez más liviano, y ganan velocidad. Luego viene el desenlace, pero es confuso: Irina lo olvida al despertar.

Ha sido un sueño intenso, vívido. Parece disparatado, pero señala un camino. Crea un vínculo.

Se diría que Irina logra acercarse a la figura de aquel monarca, a quien hasta entonces apenas conocía y de quien lo poco que sabía le olía a fanatismo repugnante. Felipe Segundo, más mítico que real y más monstruoso que humano, siempre engolado y lejano, inclusive de sí mismo. Su cabeza es la de un moralista y su cuerpo el de un libertino, y en medio, como un cepo, aprieta el cuello una abultada gorguera blanca. A Irina le hubiera bastado con lo que su abuelo le contaba de niña, que Felipe Segundo era un señor de barba que además era el dueño del Mundo. Pero ahora visita día tras día el Palacio donde el Rey ha mandado colgar el Jardín (frente a su propia cama, probablemente).

Irina se pregunta si sólo ella anda obsesionada con este Rey, a quien llaman el Señor de Negro, o también las otras gentes que frecuentan el Palacio, ahora convertido en atracción turística. ¿Huelen su presencia los vigilantes que pasan el día estacados en sus butacas, en las estancias inmensas de aquel lugar desolado? ¿O las guías que repiten hasta el cansancio una misma cantinela, que rueda bajo las bóvedas como un eco? Es como una posesión, o más bien una ofuscación, le confiesa Irina a su hermana Diana, como cuando alguien, o algo, te invade por dentro y no te suelta.

Tratando de evadir las resonancias –el tictac de los muchos relojes, los pasos del muchacho en la torre, los rezos de los monjes–, Irina se sienta al sol en el Patio de los Evangelistas y tararea una canción de La Cabra Mecánica, y tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces un príncipe, o un dentista.

De adolescente, también ella pudo haber soñado con tener un día su propio palacio con todo y príncipe. Y ahora que lo tiene, cuánto frío, Señor, le dice, y cuánta desazón se siente a tu lado.

El Rey muere en la madrugada de un 13 de septiembre, cuando faltan dos años para que termine el siglo. Algún tiempo después, alguien descuelga el cuadro de los aposentos reales para llevarlo a un museo. A partir de ese momento, Felipe pierde el derrotero. Vaga por la pavorosa belleza de su Palacio como un alma en pena, perdido en un laberinto de culpas y acosado por la sombra de sus pecados. Desconcertado, languidece de nostalgia en rincones a los que no llega el canto de los pájaros. Sobre esto deja constancia por escrito: de lo que más soledad he tenido es de los ruiseñores, que hogaño no los he oído.

Ya no halla cómo salir de aquí, de este extraño lugar que le ordenó construir su padre, Carolus Quinto Imperator, para que fuera su mausoleo. El resultado ha sido este convento de proporciones ciclópeas y austeridad sobrepuesta en el que Felipe habita y su padre yace, y que es a la vez palacio para los muertos y cementerio para los vivos. En un mismo recinto dispusiste su tumba y tu trono, le dice Irina.

Tres vigilantes del Palacio discuten entre ellos durante un receso. Fuman y se toman un café que sirven de termo y que acompañan con las ensaimadas que han traído del pueblo. Irina los escucha; le hace gracia la pasión con que reviven una querella que lleva cuatrocientos años dando vueltas sin ser resuelta, y que gira en torno al tiempo que le habría tomado a Felipe subir al cielo después de muerto. ¿Acaso no ascendió inmediatamente gracias a sus rezos constantes, a su ascetismo esmerado y a las treinta mil misas que mandó decir por su alma? Está claro que no. Si es cierto que fue tan bueno, ¿qué lo retuvo en la Tierra? Las opiniones varían, la polémica se enciende. Refunfuña con desagrado el vigilante mayor, un viejo de bigotes y ojillos de nutria. Masculla que todo eso son pamplinas; quienes saben de reinos de este mundo aseguran y que una corona no es nada, para qué sirve el único sombrero que no protege ni de la lluvia ni de la luna. Irina imagina al joven Felipe en la noche de su coronación: lunático y empapado.

El segundo celador, más joven y optimista, asegura que Felipe tardó cuatro meses en alcanzar la Gloria. La tercera integrante del grupo, una mujer que casi no cabe en su uniforme, opina que el lapso no fue de cuatro meses, sino de cuatro años. ¡Cuatro años vagando por los silenciosos corredores del vacío! Vaya fatiga. Cuatro años el bueno del Rey añorando el canto de los ruiseñores y deambulando sin rumbo, con ese pie en ascuas, hinchado como globo y atenazado por los filos de la artritis y el veneno de la artrosis.

Yo me sentía como en Game of Thrones, le dirá después Irina a su hermana Diana. De todos modos, se anima a preguntarles a los del termo de dónde sacan información sobre esa cronología ultramundana. La miran con extrañeza, pero le responden con cortesía. Ella es extranjera, eso se le nota, sobre todo en el acento, y no tiene por qué saber que, en su momento, distintos visionarios aseguraron haber comprobado con sus propios ojos que Felipe subía al cielo. Pero no coincidieron al establecer la fecha de tal suceso.

–Yo diría que no tardó ni cuatro meses ni cuatro años –ahora es Irina quien arriesga una opinión–. Para mí que el Señor de Negro todavía anda por acá. Sus pecados deben retenerlo, como un lastre, impidiendo que ascienda.

–No lo deja subir el peso de esa gente a la que mantiene emparedada, a cal y canto y hasta la muerte, en una torre de piedra –opina la mujer del uniforme apretado.

Seres muy cercanos al Rey languidecen y fenecen en la torre del oprobio. La primera, su propia abuela Juana, la Reina Demente. La segunda, Ana, la Bella Tuerta, su antigua amante caída en desgracia. El tercero, Carlos, su pobre hijo y heredero, perturbado y contrahecho. Herreros y albañiles los han ido enrejando y tapiando hasta que el último gramo de sol deja de alumbrarlos.

–Ojo, que todo tiene doble lectura –asegura el viejo que parece nutria, atusándose el bigote y advirtiéndole a Irina que no se confunda.

Felipe no se arrepiente de haber sido severo en los castigos, sino de haberlo sido demasiado poco. No pide perdón por su crueldad, sino por su excesiva indulgencia. Si se da golpes de pecho, no es por haber orquestado los terrores inquisitoriales, ni por haber instigado a su jauría rabiosa. No hay en él remordimiento por haber alineado a su Armada Invencible como otros hacen con soldaditos de plomo, ni por haber blandido la Ira de Dios como otros se valen de caññones. De eso no se retracta ahora que anda de muerto ambulante; se arrepiente, en cambio, de no haberlo llevado a cabo con mayor energía y eficacia.

Un balcón interior, estratégicamente ubicado a un costado del lecho real, se abre directamente sobre la capilla, que allá abajo respira en mansedumbre de incienso y penumbra. Sobre el altar, clavado en cruz e iluminado por cirios, alcanza a verse el Cristo más aporreado y sangriento que pueda imaginarse. Irina va atando cabos: tanto el Infernus Abominabilis como la Santa Iglesia son cámaras de tortura, y exaltan por igual al cuerpo destrozado. Cuerpos destrozados los que van quedando regados también por América, el territorio conquistado. El Reino, una carnicería. Irina piensa que el Rey está loco como una cabra. Como una cabra mecánica.

Durante sus recorridos por el Palacio, Irina le rastrea la pista al emblema que Felipe ha elegido para que aparezca grabado en cada escalón, en cada mueble, en cada viga, cada piedra, cada copa y cada plato; a lo mejor también bordado en sus camisas y hasta en sus sábanas. Ese emblema es una parrilla. Una parrilla de poner la carne al fuego: un objeto de martirio, un barbecue de rostizar gente en vida.

El Rey ha querido que la marca de su identidad sea esa parrilla, y consagra su Palacio a San Lorenzo, el mártir que muere asado.

Pero, al mismo tiempo, a Felipe no le tiembla la mano al mandar gente a la hoguera. Los inviernos se dejan venir más fríos que nunca, la peste asuela y el hambre aprieta. Tambalea el Imperio, al punto de arrancarle al cardenal palabras proféticas: Dios nos ayude, está todo en vísperas de caer y no sé por qué aún no ha caído. Al Rey se lo ve alcanzado de sueño; va por ahí cojo y cansado. Como si fuera oveja o conejo, a su divina majestad la drena una diarrea imparable. Sus médicos le aconsejan una dieta estricta a base de fruta, que no le tranca las churrias y en cambio lo mantiene anémico y demacrado. Aun así, Felipe sigue aferrado a su código arcaico, y no ceja en su celo contra los que llama herejes y desviados, para reprimirlos en su insolencia y desvergüenza, según sus propias palabras. A un pobre infeliz que le implora clemencia cuando las llamas están por devorarlo, el Rey le responde con desdén monárquico: Yo mismo llevaría la leña para quemar a mi hijo, si fuese tan malo como vos.

¿Es puro y beatífico aquel San Lorenzo que muere en la hoguera por defender su fe, pero no lo son aquellos que corren la misma suerte a causa de su fe propia, cuando ésta no coincide con la del monarca?

Irina hace inventario de virtudes y crímenes del Rey, intercambiables entre sí y reversibles, como una prenda bicolor: ética de doble uso, ¿como toda ética? Las notas que toma subrayan la dualidad del juicio moral. La naturaleza desdoblada del pecado, sus varias caras de poliedro.

Observando ansiosamente el tríptico del Bosco, ¿habrá notado Felipe, como le sucede ahora a Irina, que los placeres que en la Tierra disfrutan los humanos, o sea los pecados en que incurren, se parecen demasiado a los castigos que en el Infierno les imponen los demonios? Quien violó será violado, quien torturó será torturado, quien ignoró será ignorado, quien mató será mil veces asesinado.

Irina trata de aclarar el embrollo. El castigo es la otra cara del pecado; su reproducción exacta pero invertida. Por otro lado, placer y pecado son equivalentes. Ergo, ¿placer y castigo son intercambiables?

Irina sueña que lleva en brazos al Rey, que pesa poco y cada vez menos. Posiblemente esté muerto, o vaya muriendo sobre la marcha. Ella lo carga sin dificultad, y avanza rápido. Hacia dónde, no lo sabe.

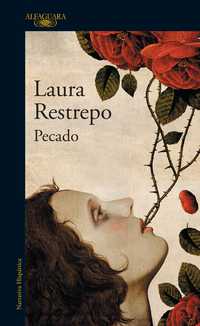

Laura Restrepo regresa a la ficción con un inquietante viaje al corazón del mal, en el que la transgresión, el placer y el castigo son las caras equivalentes e intercambiables de la misma figura. El célebre tríptico El jardín de las delicias, de Hieronymus Bosch, más conocido como El Bosco, es el verdadero núcleo medular de Pecado, su nuevo libro, donde cobra vida esa pintura y sus bizarros personajes pueblan el mundo real en un retablo por momentos aterrador, desconcertante y cruel, pero también enternecedor en su cercanía, comprensible y, quizá por ello, demasiado humano.

Con autorización de la editorial Alfaguara, ofrecemos a los lectores de La Jornada el primer capítulo de Pecado, a manera de adelanto.