Sábado 2 de octubre de 2010, p. a20

La detonación inicial produce una megaexplosión titánica: los primeros acordes de una piedra filosofal de la cultura rock: Whole Lotta Love, aquella nave insignia de la aerolínea Led Zeppelin que marcó una frontera entre el rock pesado y las mamaditas.

Y si esos primeros minutos transcurren en el frenesí multicolor de la pre-sicodelia, sicodelia, postsicodelia y toda aquella era feliz de amor y paz y reventón revisitada en pasmo, furor y asombro, el inicio del segundo track nos revuelca entre las cenizas moradas: Can’t you hear me knocking, aquella pieza maestra de Sus Satanísimas Majestades, los Rolling Stones.

He aquí el summun, la crema y la nata, la mera neta, la esencia clandestina, furiosa, rotunda, chicalapastrosa, la fuerza descomunal de la música rock.

Porque solamente un inicio tan lleno de magia, sensualidad, misterio y suspense como el de esta pieza magistral, tiene la cualidad de fungir como emblema, síntesis, muestra en botón, punta del iceberg.

He aquí, recuperada, toda la potencia de una música que en su evolución pareciera perder su pecado original, su bendita irreverencia, su condición de poesía maldita y sobre todo su carga brutal de sexualidad.

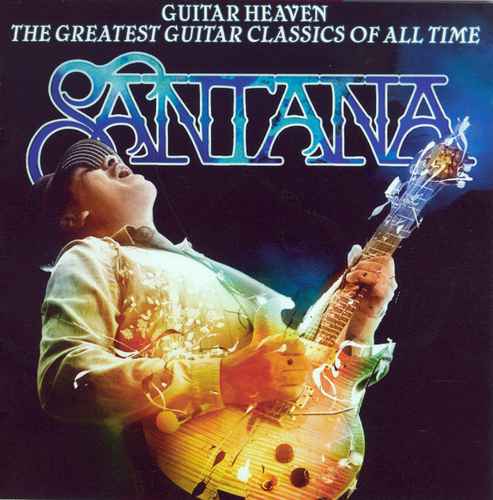

El nuevo disco de Carlos Santana, titulado sabiamente Guitar Heaven. The Greatest Classics of All Time, es una verdadera maravilla.

Cuando muchos nos empezábamos a resignar en cuanto la discografía del músico de Autlán parecía dirigirse a un vuelo en círculos alrededor de las cancioncitas con músicos famosos nomás porquesí, p’asegurar mercado y todo eso, y que la gloria santanesca se había quedado en Abraxas y algunos episodios posteriores, nos entrega ahora su entrega, porque solamente entregándose por completo logra un músico una joya como la que ahora tenemos en las bocinas.

Lo que la generación de maese José Agustín conoció es lo que las siguientes sólo conocen de rebote, eco, documentación y memorabilia y tecnología: que la música rock es uno de esos artefactos inventados por el hombre para ponernos como loquitos sin necesidad de droga alguna.

Ese estado de euforia casi mística, ese sentido de carnalidad que resulta al mismo tiempo de espiritualidad, esa sensación de plenitud creativa, la certeza del sonido bien puesto, todo en su lugar y al mismo tiempo dislocado, esa manera de volar sentado o de pie o bailando o brincoteando, pero siempre volando en cada riff, lo logra rescatar, con toda donosura, el maestro Carlos Santana, el hijo de mariachi que un buen día, conducido por su sabia madre, fue encomendado a otro gran maestro, Javier Bátiz y le dijo, según consigna el caballero Raúl de la Rosa: “ahí se lo encargo, enséñele a tocar como usted toca”.

Claro, no hay felicidad completa, porque junto al inicio de dimensiones epopéyicas descomunales, en este disco de 14 tracks no abandona de todo Santana su regusto por la canción que vuela hacia cierta ligereza que la aleja de su condición roquera. Sin embargo, el balance está abrumadoramente inclinado hacia el territorio de lo chingón.

La mayoría de los tracks contienen dinamita pura. Si inició el disco con una versión fabulosa de la obra que inmortalizó a Jimmy Page, se sigue con Keith Richards y enseguida con George Harrison (Llora, gentil, mi guitarra) y después de un par de hits, cierra la primera mitad del disco con una revisión fenomenal de Riders on the storm, con el mismísimo Ray Manzarek como invitado, así como el violonchelista Yo-Yo Ma fungió como tal en el track de Harrison.

El jefe Joe Cocker salva la segunda mitad con Little Wing, al igual que Scott Stapp con Fortunate Son.

Como ya se ha hecho costumbre, hay un segundo disco en este álbum con el ya clásico making of y otras monerías.

Yo me quedo con el inicio, gentilmente brutal, maravillosamente mágico, un encantamiento de hadas y de ángeles, del segundo track: Can’t you hear me knoking.

Con ustedes, el retorno triunfal del hijo del mariachi, el maestrísimo don Carlos Santana.