Pocos

años antes, la generación del Ateneo de la Juventud (1909),

que agrupó a una constelación de personajes (Alfonso Reyes

(Fig. 2), Pedro Henríquez Ureña, Julio Torri, Enrique

González Martínez, Antonio Médiz Bolio, Martín

Luis Guzmán, Carlos González Peña, José Vasconcelos,

Antonio Caso, Federico Mariscal, Diego Rivera, Roberto Montenegro, Manuel

Ponce, Julián Carrillo...), rompió con el pasado porfiriano.

Como señala Carlos Monsiváis, "Representan la aparición

del rigor en un país de improvisados". Según Martín

Luis Guzmán, al grupo del Ateneo "lo caracterizó una cualidad

de valor inicial indiscutible... la seriedad. La seriedad en el trabajo

y en la obra; la creencia de que las cosas deben saberse bien y aprenderse

de primera mano hasta donde sea posible; la convicción de que así

la actividad de pensar como la de expresar el pensamiento exigen una técnica

previa, por lo común laboriosa, difícil de adquirir y dominar,

absorbente, y sin la cual ningún producto de la inteligencia es

duradero" (Fig. 3).

Pocos

años antes, la generación del Ateneo de la Juventud (1909),

que agrupó a una constelación de personajes (Alfonso Reyes

(Fig. 2), Pedro Henríquez Ureña, Julio Torri, Enrique

González Martínez, Antonio Médiz Bolio, Martín

Luis Guzmán, Carlos González Peña, José Vasconcelos,

Antonio Caso, Federico Mariscal, Diego Rivera, Roberto Montenegro, Manuel

Ponce, Julián Carrillo...), rompió con el pasado porfiriano.

Como señala Carlos Monsiváis, "Representan la aparición

del rigor en un país de improvisados". Según Martín

Luis Guzmán, al grupo del Ateneo "lo caracterizó una cualidad

de valor inicial indiscutible... la seriedad. La seriedad en el trabajo

y en la obra; la creencia de que las cosas deben saberse bien y aprenderse

de primera mano hasta donde sea posible; la convicción de que así

la actividad de pensar como la de expresar el pensamiento exigen una técnica

previa, por lo común laboriosa, difícil de adquirir y dominar,

absorbente, y sin la cual ningún producto de la inteligencia es

duradero" (Fig. 3).

Los

miembros del Ateneo son "precursores directos de la Revolución.

Condenan, a través de una crítica totalizadora, al porfirismo,

a quien descubren carente de valores humanistas o cristianos, rígido

en lo educativo (...) desentendido de la miseria, obsesivamente colonizado".

Los

miembros del Ateneo son "precursores directos de la Revolución.

Condenan, a través de una crítica totalizadora, al porfirismo,

a quien descubren carente de valores humanistas o cristianos, rígido

en lo educativo (...) desentendido de la miseria, obsesivamente colonizado".

LOS PRIMEROS BROTES DE NACIONALISMO

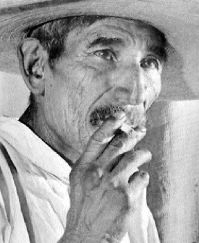

Manuel

Gamio, el primer antropólogo mexicano graduado en el extranjero,

advierte en 1916, un año antes del Congreso Constituyente de 1917,

que la Constitución vigente no representa a la mayoría de

la población (Fig. 4). Alarmado por el "carácter extranjero

en origen, forma y fondo" de esa Constitución, demanda que las repúblicas

latinoamericanas en las que predomina la población indígena

revisen sus constituciones, "a fin de que respondan a la naturaleza y necesidades

de todos los elementos constitutivos de la población". Y va más

allá de los pensadores utópicos del siglo XIX: propone incorporar

la población indígena en el concepto de identidad nacional,

desechar los cánones occidentales para valorar el arte prehispánico,

y crear una estética que contemple las creaciones indígenas

en el marco de sus propias categorías históricas y culturales.

Es el primero en demandar que el alma de la patria que va forjando la revolución

recoja los legados españoles, indígenas y mestizos en una

nueva identidad mexicana.

Manuel

Gamio, el primer antropólogo mexicano graduado en el extranjero,

advierte en 1916, un año antes del Congreso Constituyente de 1917,

que la Constitución vigente no representa a la mayoría de

la población (Fig. 4). Alarmado por el "carácter extranjero

en origen, forma y fondo" de esa Constitución, demanda que las repúblicas

latinoamericanas en las que predomina la población indígena

revisen sus constituciones, "a fin de que respondan a la naturaleza y necesidades

de todos los elementos constitutivos de la población". Y va más

allá de los pensadores utópicos del siglo XIX: propone incorporar

la población indígena en el concepto de identidad nacional,

desechar los cánones occidentales para valorar el arte prehispánico,

y crear una estética que contemple las creaciones indígenas

en el marco de sus propias categorías históricas y culturales.

Es el primero en demandar que el alma de la patria que va forjando la revolución

recoja los legados españoles, indígenas y mestizos en una

nueva identidad mexicana.

En el ámbito de la música hay una manifestación

temprana del nacionalismo. En 1913 Manuel M. Ponce se aparta del canon

establecido por la música italiana y francesa y postula el rescate

de la música popular. En 1916 ofrece una serie de conferencias que

esbozan un programa dedicado a "la formación del alma nacional",

y que ese mismo año llevará a la práctica cuando lo

nombran director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Su obra personal,

su tarea de formador de una nueva generación de músicos y

su disposición promotora, fueron decisivas para impulsar lo que

años más tarde se conocería como "primera tendencia

nacionalista franca" de la música mexicana.

En 1915 Carlos González Peña, uno de los

fundadores del Ateneo de la Juventud, publicó un diálogo

con el pintor Saturnino Herrán que describe el ánimo nacionalista

que embargaba a esa generación:

Razón le sobra a usted para decirme que para crear

la pintura nacional, hay que hacer algo exclusivamente nuestro; observar

lo de aquí, sentirlo ?yo nunca he entendido por qué los mexicanos

van a pintar cocotas a París, aldeanas a Bretaña, canales

dormidos a Brujas o desoladas llanuras a la Mancha... ¿No ha despuntado

ya Manuel Ponce, armonizando las canciones, que de niños usted y

yo y los payos todos nos hartábamos de oír en boca de los

ciegos que mendigaban tocando el arpa o en las criadas que solían

plañirlos al oscurecer...?, ir a lo nuestro, observándolo.

¡He ahí nuestra salvación!

Los

estudios recientes sobre los orígenes del cine revelan la presencia

de estas ideas nacionalistas en los iniciales reportajes cinematográficos

que propusieron recoger paisajes, costumbres, tradiciones, fiestas y acontecimientos

mexicanos. Esos sentimientos están también presentes en las

primeras películas, cuyos ambientes, personajes y argumentos visualizaron

el pasado y el presente con una lente coloreada de nacionalismo. En la

década de 1910-1920 el reportaje pintoresco fue desplazado por sorpresivos

documentales, que uno tras otro transmitieron con una fuerza nunca vista

antes las espectaculares imágenes del Viaje triunfal del jefe de

la revolución, don Francisco I. Madero (1911), Insurrección

en México (1911), Asalto y toma de ciudad Juárez (1911),

La revolución orozquista (1912), La revolución en Veracruz

(1912), La invasión norteamericana (1914), La revolución

zapatista (1914), o las victorias deslumbrantes de Francisco Villa en el

norte del país (Figs. 5 y 6).

Los

estudios recientes sobre los orígenes del cine revelan la presencia

de estas ideas nacionalistas en los iniciales reportajes cinematográficos

que propusieron recoger paisajes, costumbres, tradiciones, fiestas y acontecimientos

mexicanos. Esos sentimientos están también presentes en las

primeras películas, cuyos ambientes, personajes y argumentos visualizaron

el pasado y el presente con una lente coloreada de nacionalismo. En la

década de 1910-1920 el reportaje pintoresco fue desplazado por sorpresivos

documentales, que uno tras otro transmitieron con una fuerza nunca vista

antes las espectaculares imágenes del Viaje triunfal del jefe de

la revolución, don Francisco I. Madero (1911), Insurrección

en México (1911), Asalto y toma de ciudad Juárez (1911),

La revolución orozquista (1912), La revolución en Veracruz

(1912), La invasión norteamericana (1914), La revolución

zapatista (1914), o las victorias deslumbrantes de Francisco Villa en el

norte del país (Figs. 5 y 6).

Gracias

a este gran proyector de imágenes, la revolución fue el primer

acontecimiento histórico de la época moderna que tuvo una

difusión nacional inmediata, profunda y emotiva (la proyección

de los aprestos norteamericanos para la invasión de Veracruz provocó

en las salas tumultos y estallidos de fervor nacionalista). La aparición

de las primeras películas, hechas por empresas privadas, se caracterizó

también por una carga notable de efusiones nacionalistas. Según

Aurelio de los Reyes, dos fuentes alimentaron este nacionalismo: el deseo

de presentar, como ya lo habían hecho los escritores, una imagen

"auténtica" de lo mexicano, de sus hombres, mujeres, paisajes y

valores, y la decisión de contrarrestar la imagen devaluada del

país que transmitían la prensa y las películas norteamericanas,

que presentaban al mexicano como ejemplo del bandido salvaje, macho celoso

y quintaesencia del hombre primitivo.

Gracias

a este gran proyector de imágenes, la revolución fue el primer

acontecimiento histórico de la época moderna que tuvo una

difusión nacional inmediata, profunda y emotiva (la proyección

de los aprestos norteamericanos para la invasión de Veracruz provocó

en las salas tumultos y estallidos de fervor nacionalista). La aparición

de las primeras películas, hechas por empresas privadas, se caracterizó

también por una carga notable de efusiones nacionalistas. Según

Aurelio de los Reyes, dos fuentes alimentaron este nacionalismo: el deseo

de presentar, como ya lo habían hecho los escritores, una imagen

"auténtica" de lo mexicano, de sus hombres, mujeres, paisajes y

valores, y la decisión de contrarrestar la imagen devaluada del

país que transmitían la prensa y las películas norteamericanas,

que presentaban al mexicano como ejemplo del bandido salvaje, macho celoso

y quintaesencia del hombre primitivo.

Bajo estos estímulos se fundan empresas cinematográficas

cuyos nombres enuncian esos propósitos nacionalistas: Azteca Films,

Aztlán Films, Popocatépetl Films, etcétera. Se elaboran

entonces argumentos con temas costumbristas y vernáculos (El caporal,

1920), o se acude a obras como Clemencia y El Zarco, de Ignacio Manuel

Altamirano, o de Federico Gamboa (Santa). Aparece una serie de argumentos

basados en temas históricos Tlahuicole, Netzahualcóyotl,

Cuauhtémoc, Tepeyac, Sor Juana Inés de la Cruz... Y se diseña

una estrategia dedicada a reflejar los rasgos típicos del mexicano

y la mexicana. Es decir, en los años de 1915 a 1920, bajo el influjo

de la revolución, se fincan los lineamientos temáticos del

cine mexicano de carácter costumbrista y nacionalista.

Antes

de que se percibiera la presencia de estos brotes nacionalistas en la antropología,

la poesía, la música o el cine, la novela fue el primer espejo

de los personajes nacidos del proceso revolucionario. Su aparición,

en las obras de Mariano Azuela es contemporánea a los testimonios

antes citados de la poesía, la música o el cine: Los fracasados

y Mala yerba, 1909; Andrés Pérez maderista (1911); Los de

abajo (1915); Los caciques (1917)... En estos relatos Azuela presenta un

mundo revuelto donde chocan el pueblo en armas, sus antiguos explotadores

y los nuevos dueños del poder, los militares, licenciados y políticos

formados en el torrente de la revolución (Fig. 7).

Antes

de que se percibiera la presencia de estos brotes nacionalistas en la antropología,

la poesía, la música o el cine, la novela fue el primer espejo

de los personajes nacidos del proceso revolucionario. Su aparición,

en las obras de Mariano Azuela es contemporánea a los testimonios

antes citados de la poesía, la música o el cine: Los fracasados

y Mala yerba, 1909; Andrés Pérez maderista (1911); Los de

abajo (1915); Los caciques (1917)... En estos relatos Azuela presenta un

mundo revuelto donde chocan el pueblo en armas, sus antiguos explotadores

y los nuevos dueños del poder, los militares, licenciados y políticos

formados en el torrente de la revolución (Fig. 7).

Lo que es característico en las novelas de Azuela

es la violencia, el oportunismo, el desenfreno de los instintos más

salvajes, la traición de los ideales populares y el fatalismo de

que esa inmensa conmoción social acabará siendo traicionada

por los nuevos poderosos. En las obras de Azuela, en contraste con sus

seguidores posteriores, la revolución es la violencia, el infortunio

y el desastre para los campesinos y los pobres. Su literatura es un testimonio

que iguala la condición humana con el pesimismo.

Literariamente, observa Carlos Monsiváis, la prosa

de Azuela "deshace los artilugios y artificios prosísticos que inmovilizaban

a la novela mexicana"; y es el medio donde se renueva "el habla nacional,

se legitiman vocablos, se exhiben y codifican modos expresivos de todas

las regiones del país". Socialmente, esa literatura "genera un mercado

de lectores ávidos de reconocerse en los símbolos, las leyendas

y las epopeyas nacionales". Con la novela de la revolución aparece

"una mitología tremendista y primitiva" que sitúa en el primer

plano a los héroes populares (Pancho Villa) y condena a los villanos,

simbolizados en la proterva figura de Victoriano Huerta. Políticamente

"se prepara y se va ajustando la imagen de la Revolución como otredad:

lo que pasó en otro tiempo, y a otra gente, lo extraño, lo

ajeno".

EL ROMPIMIENTO CON LA INTERPRETACION CONCILIADORA DE

LA HISTORIA Y LA DISPUTA POR EL PASADO (1916-1935)

El triunfo de Madero sobre el gobierno porfirista en 1911

difundió la convicción de que la revolución había

derrocado a un régimen corrupto y la idea de que con ella nacía

un nuevo proyecto nacional, un futuro de libertad y progreso que habría

de beneficiar a los sectores más oprimidos: los indígenas

y campesinos, los trabajadores, las clases medias. Esta perspectiva desencadenó

una reinterpretación compulsiva del pasado y una valoración

de la revolución en la trayectoria histórica del país.

La revisión que entonces comenzó a hacerse del pasado exigió

incorporar en el relato histórico a "aquellos grupos sociales y

étnicos que la historia tradicional [...] había dejado al

margen, e igualmente [demandó considerar] una constelación

de acontecimientos [...] que no habían sido incluidos en la elaboración

de los viejos relatos oficiales". Manuel Gamio propuso en 1916 unir las

raíces indígenas e hispanas en una forja que incluyera a

los contrastados componentes de la nación diversa. Decía:

"Toca hoy a los revolucionarios de México, empuñar el mazo

y ceñir el mandil del forjador para hacer que surja del yunque milagroso

la nueva patria hecha de hierro y de bronce confundidos."

Algunos revolucionarios, como Félix Palavicini,

descubrieron en lecturas hechas durante su reclusión en la cárcel,

"que en la historia de México se daba muy poca importancia a la

labor de los civiles, que quedaban completamente esfumados por los historiadores

en sus relatos de guerras y batallas". Esta constatación llevó

más tarde a Palavicini, cuando desempeñaba un alto cargo

en la Secretaría de Educación Pública, a promover

un libro que tituló Diez civiles notables de la historia patria

(1914), una de las primeras obras que intentó corregir la común

fascinación hacia los caudillos militares.

Martín Luis Guzmán, un intelectual que había

participado en la convulsión revolucionaria iniciada en 1910, se

adentró en 1915 en las profundidades de la historia mexicana para

discernir los fracasos y turbulencias del presente. Su revisión

se comprimió en amargas y desencantadas páginas, que en lugar

de prohombres listan caudillos, dramas caricaturescos, decadencia de los

espíritus, mentira, venalidad, ruindad y abyección políticas.

Al término de ese pesaroso recorrido concluyó que los mexicanos

carecían de las virtudes políticas más elementales:

educación, moderación, paciencia, acatamiento, lealtad, justicia.

En ese mismo año de 1915 otros observadores descubrieron un México

insospechado. Manuel Gómez Morín advirtió que "en

el año de 1915, cuando más seguro parecía el fracaso

revolucionario, cuando con mayor estrépito se manifestaban los más

penosos y ocultos defectos mexicanos y los hombres de la Revolución

vacilaban y perdían la fe [...], empezó a señalarse

una nueva orientación".

Y con optimista estupor nos dimos cuenta de insospechadas

verdades. Existía México. México como país

con capacidades, con aspiración, con vida, con problemas propios

[...] Y los indios y los mestizos y los criollos [eran] realidades vivas,

hombres con todos los atributos humanos.

Como lo advirtió Josefina Vázquez, la turbulencia

revolucionara provocó un alud de libros y ensayos sobre el pasado

y el futuro del país, la identidad nacional y el papel de la educación

en el destino de la nación. Entre 1910 y 1920 el análisis

sobre los fundamentos históricos de la nación fue encabezado

por los militantes de las diferentes facciones revolucionarias. A ellos

se sumó un contingente de profesores e intelectuales que se concentró

en los temas de la identidad y la unidad nacionales y en los medios para

alcanzar estos objetivos: los libros de historia. Y naturalmente, esta

intensa discusión reanudó los antiguos antagonismos entre

liberales y conservadores, indigenistas e hispanistas, tradicionalistas

y revolucionarios... La división fue tan lejos que cada autor o

grupo defendía orígenes históricos, tradiciones, héroes

y fechas fundadoras propias:

Así mientras unos intentaban extraer la tradición

histórica de la heroica [...] figura de Cuauhtémoc, otros

cimentaban la nacionalidad en el general conquistador Hernán Cortés.

Los partidarios de Hidalgo abominaban a Iturbide... Hasta la ortografía

del nombre de la patria es una bandera de división de los espíritus.

Unos escriben México y otros Méjico.

Falta un estudio que más allá de las consabidas

oposiciones entre liberales y conservadores o entre indigenistas e hispanistas,

descubra los interiores de esas pugnas, los antagonismos de clase, las

contradicciones ideológicas y las afiliaciones partidarias que subyacen

a ese debate. Lo cierto es que el debate decreció y adquirió

otras características cuando se refundó la Secretaría

de Educación Pública (1921) y los diferentes grupos revolucionarios

se unieron en el Partido Nacional Revolucionario (1929). A partir de esos

años las deliberaciones sobre la identidad nacional y los fundamentos

históricos de la patria se concentrarán en los organismos

de la Secretaría de Educación y serán manipuladas

por las instituciones del Estado y el Partido Nacional Revolucionario.

INSTITUCIONES, SIMBOLOS Y EJECUTORES DEL PROGRAMA

DE INTEGRACION NACIONAL

Quizá el logro mayor de la revolución hecha

gobierno fue adscribirle a una institución del Estado el proyecto

de integrar el país por la vía de la educación y la

cultura. Un decreto del congreso creó la nueva Secretaría

de Educación Pública el 28 de septiembre de 1921. A diferencia

de la porfiriana, ésta tenía jurisdicción en todo

el país, era una institución federal que desde sus inicios

tuvo el respaldo del mismo presidente de la República. Integrar

el disperso mosaico étnico, social y cultural en un proyecto de

unidad nacional, comandado por un sistema educativo homogéneo, fue

el ideal de José Vasconcelos y Moisés Sáenz, los dos

actores políticos que definieron los programas de la Secretaría

entre 1921 y 1930 (Fig. 8).

Con

visión clarividente Vasconcelos percibió que el proyecto

educativo tendría que abarcar la educación del indígena

para incorporarlo a la nación; la rural para mejorar las terribles

condiciones que aquejaban al campo; la técnica y la superior para

incorporar al país al ritmo de las naciones más adelantadas;

y la difusión de la cultura para forjar ciudadanos compenetrados

de su identidad y comprometidos en un proyecto nacional. El programa de

Vasconcelos implicaba no sólo una reorganización y una modernización

profunda de la enseñanza mexicana, sino también, y sobre

todo, "un verdadero proyecto cultural".

Con

visión clarividente Vasconcelos percibió que el proyecto

educativo tendría que abarcar la educación del indígena

para incorporarlo a la nación; la rural para mejorar las terribles

condiciones que aquejaban al campo; la técnica y la superior para

incorporar al país al ritmo de las naciones más adelantadas;

y la difusión de la cultura para forjar ciudadanos compenetrados

de su identidad y comprometidos en un proyecto nacional. El programa de

Vasconcelos implicaba no sólo una reorganización y una modernización

profunda de la enseñanza mexicana, sino también, y sobre

todo, "un verdadero proyecto cultural".

En lugar de promover una educación elitista, Vasconcelos

vio en la educación un proyecto de integración social, de

elevación del ciudadano común y de fortalecimiento de la

identidad nacional. La reforma educativa que emprendió abrazaba

al conjunto del pueblo mexicano. Con un vigor inusitado recorrió

los lugares más apartados, se entrevistó con profesores rurales

e indígenas, celebró encuentros con pedagogos y directores

de diversos centros educativos, pronunció discursos y entabló

diálogo con las asambleas más diversas, reunió a su

alrededor un equipo distinguido de maestros, escritores, pedagogos, arquitectos,

pintores, antropólogos, músicos y expertos en las artes populares,

y levantó en el país la ilusión de que todas esas

gentes trabajaban en una cruzada nacional cuya meta era la redención

moral de los mexicanos. A esta cruzada se debe la concepción del

magisterio como una vocación y un apostolado al servicio del bienestar

colectivo.

La concepción amplia que Vasconcelos tenía

del concepto de educación lo llevó a fundir ésta con

la cultura, una idea que fructificó entonces y sigue vigente en

la Secretaría de Educación de nuestros días. Como

decía Vasconcelos, "un ministerio de educación que se limitara

a fundar escuelas, sería como un arquitecto que se conformase con

construir las celdas sin pensar en las almenas, sin abrir ventanas, sin

elevar las torres de un vasto edificio". Por ello no se cansará

de repetir que una producción artística "rica y elevada traerá

consigo la regeneración, la exaltación del espíritu

nacional".

Desde la perspectiva actual, la obra realizada por Vasconcelos

en el breve lapso que va de fines de septiembre de 1921 a julio de 1924,

asume proporciones gigantescas. Construyó escuelas a un ritmo vertiginoso,

formó una nueva generación de maestros, pedagogos y profesores

rurales, reformó las técnicas de enseñanza y diseñó

nuevos programas de estudio, abrevió la distancia que separaba a

las escuelas rurales de las urbanas, hizo de los espacios educativos áreas

de convivencia, recreación, deporte y superación espiritual,

elevó al maestro al rango de forjador de ciudadanos y concibió

las actividades culturales como fuerzas regeneradoras de la sociedad y

constructoras de la identidad nacional. Decía: "el saber y el arte"

deben servir para "mejorar la condición de los hombres". Pero al

apoyar esta obra inmensa en el Estado que surgió de la revolución,

inevitablemente, como observa Claude Fell, "elabora y promueve un modelo

cultural de Estado que [...] tiende a convertirse en dominante".

En contraste con los brotes artísticos y culturales

que aquí y allá hacen su aparición entre 1910 y 1917,

caracterizados por su naturaleza aislada y circunstancial, no programática,

desde que Vaconcelos promueve este modelo cultural de Estado las creaciones

culturales progresivamente tenderán a ser absorbidas y manipuladas

por el Estado. El relato histórico, como se verá adelante,

será uno de los medios más solicitados por el Estado posrevolucionario

para legitimarse y transmitir su mensaje de unidad e identidad nacional.

LA INTEGRACION DEL CAMPESINO EN EL NACIONALISMO POSREVOLUCIONARIO,

1930-1934

La

importancia de la Secretaría de Educación Pública

en la construcción del nacionalismo que floreció entre 1920

y 1934 se aprecia en un ámbito menos vistoso que la pintura o la

música, pero decisivo en el proyecto integrador que maduró

en esos años: el medio indígena y campesino. Además

de las Misiones Culturales que recorren las principales zonas indígenas

del país, Vasconcelos establece en 1922 el Departamento de Cultura

Indígena que impulsa la fundación de escuelas rurales en

ese medio hasta entonces olvidado. Claude Fell sostiene que con la fundación

de este Departamento, se "emprende de manera concreta y práctica

la obra de unificación nacional que tantos dirigentes políticos

anhelaban realizar".

La

importancia de la Secretaría de Educación Pública

en la construcción del nacionalismo que floreció entre 1920

y 1934 se aprecia en un ámbito menos vistoso que la pintura o la

música, pero decisivo en el proyecto integrador que maduró

en esos años: el medio indígena y campesino. Además

de las Misiones Culturales que recorren las principales zonas indígenas

del país, Vasconcelos establece en 1922 el Departamento de Cultura

Indígena que impulsa la fundación de escuelas rurales en

ese medio hasta entonces olvidado. Claude Fell sostiene que con la fundación

de este Departamento, se "emprende de manera concreta y práctica

la obra de unificación nacional que tantos dirigentes políticos

anhelaban realizar".

Diez años más tarde, en marzo de 1932, las

autoridades de la SEP iniciaron la publicación de El Maestro Rural,

una revista que se propuso ser el medio de comunicación idóneo

entre las autoridades de la SEP y los maestros rurales y entre aquélla

y los campesinos. Como lo ha mostrado Guillermo Palacios en un análisis

brillante del contenido de El Maestro Rural, esta revista asumió

plenamente el problema de la integración nacional (Fig. 9).

En sus páginas el maestro rural y sus alumnos campesinos son los

personajes centrales del proyecto modernizador emprendido por los gobiernos

posrevolucionarios; son símbolos de las aspiraciones populares que

concurrieron en el ideal nacionalista.

El proyecto educativo y cultural de los gobiernos emanados

de la revolución se asentó en la unificación de los

programas y en la implantación de una política federal que

abarcara el conjunto del contrastado territorio. Un artículo de

1933 defendió la federalización de la educación como

[...] la condición básica, indispensable,

para solucionar todo el problema nacional: la integración de todos

los grupos étnicos distintos en una unidad amplia y coherente, en

cuyo interior se concilien las diferencias y oposiciones raciales; se anule

totalmente el aislamiento de las pequeñas comunidades; se despojen

todos los lugares de su tradicional regionalismo, y se incorporen al espíritu

profundo de nacionalidad.

Es decir, el proyecto de estos gobiernos era desaparecer

las identidades étnicas, regionales y locales, fundiéndolas

en una unidad homogénea, impuesta desde el centro de la federación.

Para socializar estas consignas El maestro Rural transformó al maestro

y a la escuela en héroes de esa odisea civilizadora. Así,

la "buena nueva" que las Misiones Culturales y las escuelas rurales deberían

divulgar por los cuatro rumbos cardinales era que había llegado

el momento en que el país marchaba "hacia la unificación

de sus elementos, hacia la nivelación de sus aspiraciones y hacia

la uniformidad de sentimientos y de ideas". La escuela rural adquirió

así una misión política trascendente. Como decía

un maestro, la "escuela rural se ha echado a cuestas la tarea colosal de

poner al pueblo de pie, de enseñarle una nueva vida, de trazarle

el camino recto que lo aleja de la esclavitud, de la miseria y la humillación".

En la perspectiva abierta por la escuela rural "la democracia

vendría por el camino de la educación, no de la política,

y serían los maestros, no los políticos (...), los que la

implantarán". Esta aventura convertía al humilde maestro

rural en una figura prometeica. No sólo absorbía la carga

educativa; aspiraba a crear un hombre nuevo:

Nuestra tarea es civilizar, nada menos; elevar el nivel

de las masas, hacer del indio uno de nosotros; organizar el país;

elevar el nivel de la vida; mejorar el estado económico del obrero

y del campesino; convertir los elementos étnicos, sociales y políticos

de México en un sola nación.

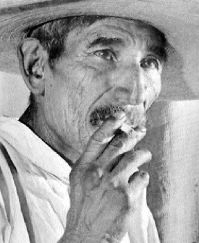

Inmerso

en la retórica auspiciada por el gobierno, el maestro rural acabó

por pensarse un "verdadero apóstol de la sagrada misión que

le confió la Secretaría de Educación Pública".

Primero aceptó que "la misión del Maestro Rural es rara,

única, apostólica". Luego convino en "entregarse por entero

a la salvación de la pequeña comunidad indígena que

se le encomienda, sin tener como punto de mira la riqueza ni los honores,

sino el mejoramiento de la comunidad" (Fig. 10).

Inmerso

en la retórica auspiciada por el gobierno, el maestro rural acabó

por pensarse un "verdadero apóstol de la sagrada misión que

le confió la Secretaría de Educación Pública".

Primero aceptó que "la misión del Maestro Rural es rara,

única, apostólica". Luego convino en "entregarse por entero

a la salvación de la pequeña comunidad indígena que

se le encomienda, sin tener como punto de mira la riqueza ni los honores,

sino el mejoramiento de la comunidad" (Fig. 10).

Y así como el maestro al intentar transformar las

comunidades indígenas construyó una nueva imagen de sí

mismo, así también forjó otra imagen del sujeto de

su acción: los campesinos. Al examinar estos desdoblamientos recíprocos,

Guillermo Palacios descubrió tres modos de representación

del campesino: la visión bucólica, la que lo muestra como

un ser social imperfecto y la que lo retrata como agente revolucionario.

La imagen bucólica se difundió en numerosos textos de El

Maestro Rural y en obritas de teatro denominadas "Teatro Campesino", que

eran en realidad obras creadas por los maestros y pedagogos de la Secretaría

de Educación para ser representadas e internalizadas por los campesinos.

Estas obras difundían una imagen romántica y moralista del

ámbito rural que se contraponía a los vicios de la vida moderna

y urbana. Era un discurso que ensalzaba la arcadia campesina y rechazaba

la industrialización corruptora de los antiguos valores.

La segunda imagen pintaba al campesino anterior a la revolución

como un ser imperfecto, inacabado, que tendría entonces que recibir

instrucción del maestro para transmutarse en agente del movimiento

renovador desatado por la revolución. Era una imagen paternalista

que sometía al campesino a la tutela de sus mentores políticos

e intelectuales.

La

tercera imagen proponía "la necesidad de construir un nuevo campesino

que no solamente fuera revolucionario ?tanto en el sentido de su origen

social como en el de su afiliación [...] ideológica?, sino

que constituyera, sobre todo [...], una unidad de producción eficiente,

abierta a la tecnología moderna". Se pensaba que al construir ese

nuevo campesino se edificaría simultáneamente una nación

de "hombres libres, de verdaderos ciudadanos, que sean dueños de

sus destinos, y de cuya acción conjunta, consciente y bien dirigida,

resulte la patria fuerte y grande que todos ambicionamos". Ese nuevo campesino

"construido materialmente por la reforma agraria era el que tenía

que ser preparado por la escuela rural." (Fig. 11).

La

tercera imagen proponía "la necesidad de construir un nuevo campesino

que no solamente fuera revolucionario ?tanto en el sentido de su origen

social como en el de su afiliación [...] ideológica?, sino

que constituyera, sobre todo [...], una unidad de producción eficiente,

abierta a la tecnología moderna". Se pensaba que al construir ese

nuevo campesino se edificaría simultáneamente una nación

de "hombres libres, de verdaderos ciudadanos, que sean dueños de

sus destinos, y de cuya acción conjunta, consciente y bien dirigida,

resulte la patria fuerte y grande que todos ambicionamos". Ese nuevo campesino

"construido materialmente por la reforma agraria era el que tenía

que ser preparado por la escuela rural." (Fig. 11).

A través de estas distintas imágenes se

creó una relación pasiva entre los campesinos y la revolución.

Según esta interpretación, los primeros renacían gracias

a la revolución y eran sus beneficiarios directos. Se creó

así, como dice Palacios, una suerte de "deuda social" del régimen

revolucionario para con los campesinos, que finalmente habría de

ser retribuida por la escuela rural. La "Escuela en verdad es la única

y mejor ofrenda que la nación puede dar en recompensa de tantos

dolores al generoso campesino, con quien la Revolución fue hecha".

LA REVOLUCION PETRIFICADA EN MONUMENTO

Los

políticos porfirianos, inspirados por el Capitolio de la ciudad

de Washington, quisieron construir un monumento arquitectónico que

sirviera de sede al poder legislativo. La caída de Díaz frustró

la terminación de ese proyecto y por más de dos décadas

los habitantes de la capital se habituaron a contemplar el inacabado esqueleto

de hierro que prefiguraba ese edificio. Sin embargo, durante la década

de 1930 esta ruina fue convertida en un gran arco triunfal dedicado a celebrar,

en hierro, piedra y bronce, la unidad de la Revolución.

Los

políticos porfirianos, inspirados por el Capitolio de la ciudad

de Washington, quisieron construir un monumento arquitectónico que

sirviera de sede al poder legislativo. La caída de Díaz frustró

la terminación de ese proyecto y por más de dos décadas

los habitantes de la capital se habituaron a contemplar el inacabado esqueleto

de hierro que prefiguraba ese edificio. Sin embargo, durante la década

de 1930 esta ruina fue convertida en un gran arco triunfal dedicado a celebrar,

en hierro, piedra y bronce, la unidad de la Revolución.

Un informe de 1937 dice que el monumento a la Revolución

fue concebido por "la familia revolucionaria" para "perpetuar la memoria

de la revolución social mexicana". Los historiadores observan, sin

embargo, que su objetivo fue unificar los distintos grupos que se disputaban

la herencia revolucionaria y negaban a otros legitimidad para asumir ese

legado. Entre 1915 y 1930 maderistas, zapatistas, villistas y constitucionalistas

se afanaron en festejar su propio movimiento; algunos de ellos definieron

un calendario particular de celebraciones y levantaron monumentos grandiosos

a sus caudillos. Un historiador advierte que el mismo pasado revolucionario

se convirtió en campo de disputas. Contra esas tendencias faccionalistas

el gobierno, o como entonces se decía, la "familia revolucionaria",

reclamó unidad y obediencia a "nuestra madre común: la Revolución".

El 15 de junio de 1933 el presidente Abelardo Rodríguez,

el ex-presidente Plutarco Elías Calles y el arquitecto Carlos Obregón

Santacilia inauguraron los trabajos para construir un monumento que simbolizara

el triunfo de la Revolución sobre el antiguo régimen. Como

escribieron Calles y Alberto Pani, entonces secretario de Hacienda, este

"debería ser el más grande [monumento] en la capital de la

República", un edificio cuya belleza y magnitud irradiara una fuerza

conmemorativa extraordinaria. Obregón Santacilia diseñó

el edificio sostenido por cuatro fuertes pilares y coronado por una alta

cúpula (Fig. 12). Según la propuesta de Calles y Pani,

el monumento debería expresar el proceso histórico recorrido

por la Revolución en sus tres etapas. La primera, "La emancipación

política", simbolizaría la guerra de Independencia. La segunda,

"La emancipación espiritual", significaría la Reforma y la

lucha contra la intervención francesa. Y la última, "La emancipación

económica", expresaría la lucha del pueblo por la equidad

económica iniciada en 1910.

El

monumento a la Revolución se propuso rendir homenaje a estas luchas

en cuatro grupos escultóricos, cuya ejecución se asignó

a Oliverio Martínez, quien antes había hecho una estatua

ecuestre de Zapata en Cuautla. El grupo situado en la esquina sureste simboliza

la Independencia nacional, representada por estoicas figuras indígenas.

El grupo del rincón noreste celebra la Reforma. En la esquina suroccidental

unos campesinos expresan los triunfos de su clase alzando en sus manos

unos títulos de propiedad. El último grupo, ubicado en el

ángulo noroccidental, simboliza las conquistas alcanzadas por los

trabajadores. Se trataba, de acuerdo con el lema inscrito en el monumento,

de rendirle homenaje a "la Revolución de ayer, de hoy, de mañana

y de siempre". Como lo asentaron Calles y Pani, este monumento no intentaba

glorificar a ningún héroe en particular, sino a la Revolución

en sí misma, manifiesta en las batallas seculares protagonizadas

por el pueblo.

El

monumento a la Revolución se propuso rendir homenaje a estas luchas

en cuatro grupos escultóricos, cuya ejecución se asignó

a Oliverio Martínez, quien antes había hecho una estatua

ecuestre de Zapata en Cuautla. El grupo situado en la esquina sureste simboliza

la Independencia nacional, representada por estoicas figuras indígenas.

El grupo del rincón noreste celebra la Reforma. En la esquina suroccidental

unos campesinos expresan los triunfos de su clase alzando en sus manos

unos títulos de propiedad. El último grupo, ubicado en el

ángulo noroccidental, simboliza las conquistas alcanzadas por los

trabajadores. Se trataba, de acuerdo con el lema inscrito en el monumento,

de rendirle homenaje a "la Revolución de ayer, de hoy, de mañana

y de siempre". Como lo asentaron Calles y Pani, este monumento no intentaba

glorificar a ningún héroe en particular, sino a la Revolución

en sí misma, manifiesta en las batallas seculares protagonizadas

por el pueblo.

Sin embargo, antes que celebrar las luchas populares,

el cometido del monumento a la Revolución fue legitimar los gobiernos

emanados de ese proceso. Año con año su generosa bóveda

ha cobijado las ceremonias oficiales promovidas por el gobierno en turno:

los aniversarios de la rebelión de Madero, los homenajes a los mártires

de la revolución, la Constitución de 1917, la expropiación

petrolera de 1938... Años más tarde el Congreso le asignó

otra función que acendró su carácter de monumento

unificador: conservar las cenizas mortales de los caudillos revolucionarios.

En enero de 1942 fueron depositadas en el interior de sus rotundos pilares

las cenizas de Carranza, las de Madero en 1960, las de Calles en 1969,

las de Lázaro Cárdenas en 1970 y las de Francisco Villa en

1976. Es decir, la vocación integradora de la "familia revolucionaria"

lo convirtió en tumba común de los líderes que en

vida combatieron entre sí o lucharon por programas antagónicos

(Figs. 13, 14, 15, y 16).

LA

REVOLUCION VUELTA HISTORIA OFICIAL

LA

REVOLUCION VUELTA HISTORIA OFICIAL

La

última transformación del movimiento iniciado en 1910 fue

su conversión en historia oficial, sancionada por el Estado. Así

como desde 1920 el grupo revolucionario acudió a la fórmula

de la "familia revolucionaria" para frenar las discordias internas y fortalecer

la ortodoxia del movimiento, así también, desde la creación

del Partido Nacional Revolucionario, se impuso el propósito de unificar

las diversas versiones acerca del origen y desarrollo histórico

de la Revolución. En mayo de 1930, un año después

de la fundación del PNR, Emilio Portes Gil anunció la creación

de un archivo, un museo y una historia de la Revolución. El Archivo

Histórico de la Revolución que se fundó entonces,

dirigido por Jesús Silva Herzog, debería ser el almácigo

donde habrían de abrevar los elegidos para escribir la historia

de la Revolución. La tarea de unificar y conciliar a la "familia

revolucionaria" se expresó en un acuerdo de julio de 1931 de la

Cámara de Diputados, que dispuso inscribir en las paredes de ese

recinto, con letras de oro, los nombres de Venustiano Carranza y Emiliano

Zapata, que se sumaron a los antes canonizados de Madero (1925), Alvaro

Obregón (1929) y Felipe Carrillo Puerto (1930). Así, en un

acto de reconciliación póstuma, la Revolución unió

en el altar de la patria a quienes en vida habían sido enemigos

irreductibles.

La

última transformación del movimiento iniciado en 1910 fue

su conversión en historia oficial, sancionada por el Estado. Así

como desde 1920 el grupo revolucionario acudió a la fórmula

de la "familia revolucionaria" para frenar las discordias internas y fortalecer

la ortodoxia del movimiento, así también, desde la creación

del Partido Nacional Revolucionario, se impuso el propósito de unificar

las diversas versiones acerca del origen y desarrollo histórico

de la Revolución. En mayo de 1930, un año después

de la fundación del PNR, Emilio Portes Gil anunció la creación

de un archivo, un museo y una historia de la Revolución. El Archivo

Histórico de la Revolución que se fundó entonces,

dirigido por Jesús Silva Herzog, debería ser el almácigo

donde habrían de abrevar los elegidos para escribir la historia

de la Revolución. La tarea de unificar y conciliar a la "familia

revolucionaria" se expresó en un acuerdo de julio de 1931 de la

Cámara de Diputados, que dispuso inscribir en las paredes de ese

recinto, con letras de oro, los nombres de Venustiano Carranza y Emiliano

Zapata, que se sumaron a los antes canonizados de Madero (1925), Alvaro

Obregón (1929) y Felipe Carrillo Puerto (1930). Así, en un

acto de reconciliación póstuma, la Revolución unió

en el altar de la patria a quienes en vida habían sido enemigos

irreductibles.

La

política de unidad se convirtió en una compulsión

irrefrenable para los dirigentes del partido gubernamental. En 1930 dieron

a las prensas el Calendario Nacionalista que celebraba las hazañas

y aniversarios de los numerosos jefes revolucionarios y presentaba los

retratos de los fundadores de la "familia revolucionaria". En 1934 apareció

La Revolución Mexicana, primera revista dedicada a recoger y exaltar

las hazañas de ese movimiento. El año siguiente se publicó

el primer Diccionario Biográfico Revolucionario y en 1936 salió

a la luz una Historia de la Revolución Mexicana coordinada por José

T. Meléndez, que por varios años fue el mejor compendio de

la gesta revolucionaria. Más tarde, destacados intelectuales como

Andrés Molina Enríquez, Miguel Alessio Robles, Alfonso Teja

Zabre, Félix F. Palavicini y Jesús Romero Flores, publicaron

libros que resumían los avatares de la Revolución. Entre

las obras de ese género que marcaron un hito sobresale el monumental

testimonio gráfico compilado por Agustín Casasola: Historia

gráfica de la Revolución Mexicana.

La

política de unidad se convirtió en una compulsión

irrefrenable para los dirigentes del partido gubernamental. En 1930 dieron

a las prensas el Calendario Nacionalista que celebraba las hazañas

y aniversarios de los numerosos jefes revolucionarios y presentaba los

retratos de los fundadores de la "familia revolucionaria". En 1934 apareció

La Revolución Mexicana, primera revista dedicada a recoger y exaltar

las hazañas de ese movimiento. El año siguiente se publicó

el primer Diccionario Biográfico Revolucionario y en 1936 salió

a la luz una Historia de la Revolución Mexicana coordinada por José

T. Meléndez, que por varios años fue el mejor compendio de

la gesta revolucionaria. Más tarde, destacados intelectuales como

Andrés Molina Enríquez, Miguel Alessio Robles, Alfonso Teja

Zabre, Félix F. Palavicini y Jesús Romero Flores, publicaron

libros que resumían los avatares de la Revolución. Entre

las obras de ese género que marcaron un hito sobresale el monumental

testimonio gráfico compilado por Agustín Casasola: Historia

gráfica de la Revolución Mexicana.

La conmemoración libresca de la Revolución

culminó en la obra de Alberto Jiménez Morales, Historia de

la Revolución Mexicana, premiada por el Partido Revolucionario Institucional

en un concurso dedicado a exaltar ese acontecimiento. El libro de Jiménez

Morales es el prototipo de la historia oficial, un relato que sacraliza

el movimiento revolucionario, exalta sus héroes, borra las contradicciones

internas y convierte los lemas y banderas de los conflictivos grupos revolucionarios

en metas paradigmáticas de los gobiernos emanados de ese proceso.

Compendia las características que Arnaldo Córdova identificó

como rasgos arquetípicos de la ideología de la Revolución

Mexicana: revolución popular, nacionalista y democrática;

Deus ex maquina de la identidad mexicana, y apoteosis de las revoluciones

iniciadas con la guerra de Independencia.

Los

miembros del Ateneo son "precursores directos de la Revolución.

Condenan, a través de una crítica totalizadora, al porfirismo,

a quien descubren carente de valores humanistas o cristianos, rígido

en lo educativo (...) desentendido de la miseria, obsesivamente colonizado".

Los

miembros del Ateneo son "precursores directos de la Revolución.

Condenan, a través de una crítica totalizadora, al porfirismo,

a quien descubren carente de valores humanistas o cristianos, rígido

en lo educativo (...) desentendido de la miseria, obsesivamente colonizado".

Manuel

Gamio, el primer antropólogo mexicano graduado en el extranjero,

advierte en 1916, un año antes del Congreso Constituyente de 1917,

que la Constitución vigente no representa a la mayoría de

la población (Fig. 4). Alarmado por el "carácter extranjero

en origen, forma y fondo" de esa Constitución, demanda que las repúblicas

latinoamericanas en las que predomina la población indígena

revisen sus constituciones, "a fin de que respondan a la naturaleza y necesidades

de todos los elementos constitutivos de la población". Y va más

allá de los pensadores utópicos del siglo XIX: propone incorporar

la población indígena en el concepto de identidad nacional,

desechar los cánones occidentales para valorar el arte prehispánico,

y crear una estética que contemple las creaciones indígenas

en el marco de sus propias categorías históricas y culturales.

Es el primero en demandar que el alma de la patria que va forjando la revolución

recoja los legados españoles, indígenas y mestizos en una

nueva identidad mexicana.

Manuel

Gamio, el primer antropólogo mexicano graduado en el extranjero,

advierte en 1916, un año antes del Congreso Constituyente de 1917,

que la Constitución vigente no representa a la mayoría de

la población (Fig. 4). Alarmado por el "carácter extranjero

en origen, forma y fondo" de esa Constitución, demanda que las repúblicas

latinoamericanas en las que predomina la población indígena

revisen sus constituciones, "a fin de que respondan a la naturaleza y necesidades

de todos los elementos constitutivos de la población". Y va más

allá de los pensadores utópicos del siglo XIX: propone incorporar

la población indígena en el concepto de identidad nacional,

desechar los cánones occidentales para valorar el arte prehispánico,

y crear una estética que contemple las creaciones indígenas

en el marco de sus propias categorías históricas y culturales.

Es el primero en demandar que el alma de la patria que va forjando la revolución

recoja los legados españoles, indígenas y mestizos en una

nueva identidad mexicana.

Pocos

años antes, la generación del Ateneo de la Juventud (1909),

que agrupó a una constelación de personajes (Alfonso Reyes

(Fig. 2), Pedro Henríquez Ureña, Julio Torri, Enrique

González Martínez, Antonio Médiz Bolio, Martín

Luis Guzmán, Carlos González Peña, José Vasconcelos,

Antonio Caso, Federico Mariscal, Diego Rivera, Roberto Montenegro, Manuel

Ponce, Julián Carrillo...), rompió con el pasado porfiriano.

Como señala Carlos Monsiváis, "Representan la aparición

del rigor en un país de improvisados". Según Martín

Luis Guzmán, al grupo del Ateneo "lo caracterizó una cualidad

de valor inicial indiscutible... la seriedad. La seriedad en el trabajo

y en la obra; la creencia de que las cosas deben saberse bien y aprenderse

de primera mano hasta donde sea posible; la convicción de que así

la actividad de pensar como la de expresar el pensamiento exigen una técnica

previa, por lo común laboriosa, difícil de adquirir y dominar,

absorbente, y sin la cual ningún producto de la inteligencia es

duradero" (Fig. 3).

Pocos

años antes, la generación del Ateneo de la Juventud (1909),

que agrupó a una constelación de personajes (Alfonso Reyes

(Fig. 2), Pedro Henríquez Ureña, Julio Torri, Enrique

González Martínez, Antonio Médiz Bolio, Martín

Luis Guzmán, Carlos González Peña, José Vasconcelos,

Antonio Caso, Federico Mariscal, Diego Rivera, Roberto Montenegro, Manuel

Ponce, Julián Carrillo...), rompió con el pasado porfiriano.

Como señala Carlos Monsiváis, "Representan la aparición

del rigor en un país de improvisados". Según Martín

Luis Guzmán, al grupo del Ateneo "lo caracterizó una cualidad

de valor inicial indiscutible... la seriedad. La seriedad en el trabajo

y en la obra; la creencia de que las cosas deben saberse bien y aprenderse

de primera mano hasta donde sea posible; la convicción de que así

la actividad de pensar como la de expresar el pensamiento exigen una técnica

previa, por lo común laboriosa, difícil de adquirir y dominar,

absorbente, y sin la cual ningún producto de la inteligencia es

duradero" (Fig. 3).

Los

estudios recientes sobre los orígenes del cine revelan la presencia

de estas ideas nacionalistas en los iniciales reportajes cinematográficos

que propusieron recoger paisajes, costumbres, tradiciones, fiestas y acontecimientos

mexicanos. Esos sentimientos están también presentes en las

primeras películas, cuyos ambientes, personajes y argumentos visualizaron

el pasado y el presente con una lente coloreada de nacionalismo. En la

década de 1910-1920 el reportaje pintoresco fue desplazado por sorpresivos

documentales, que uno tras otro transmitieron con una fuerza nunca vista

antes las espectaculares imágenes del Viaje triunfal del jefe de

la revolución, don Francisco I. Madero (1911), Insurrección

en México (1911), Asalto y toma de ciudad Juárez (1911),

La revolución orozquista (1912), La revolución en Veracruz

(1912), La invasión norteamericana (1914), La revolución

zapatista (1914), o las victorias deslumbrantes de Francisco Villa en el

norte del país (Figs. 5 y 6).

Los

estudios recientes sobre los orígenes del cine revelan la presencia

de estas ideas nacionalistas en los iniciales reportajes cinematográficos

que propusieron recoger paisajes, costumbres, tradiciones, fiestas y acontecimientos

mexicanos. Esos sentimientos están también presentes en las

primeras películas, cuyos ambientes, personajes y argumentos visualizaron

el pasado y el presente con una lente coloreada de nacionalismo. En la

década de 1910-1920 el reportaje pintoresco fue desplazado por sorpresivos

documentales, que uno tras otro transmitieron con una fuerza nunca vista

antes las espectaculares imágenes del Viaje triunfal del jefe de

la revolución, don Francisco I. Madero (1911), Insurrección

en México (1911), Asalto y toma de ciudad Juárez (1911),

La revolución orozquista (1912), La revolución en Veracruz

(1912), La invasión norteamericana (1914), La revolución

zapatista (1914), o las victorias deslumbrantes de Francisco Villa en el

norte del país (Figs. 5 y 6).

Gracias

a este gran proyector de imágenes, la revolución fue el primer

acontecimiento histórico de la época moderna que tuvo una

difusión nacional inmediata, profunda y emotiva (la proyección

de los aprestos norteamericanos para la invasión de Veracruz provocó

en las salas tumultos y estallidos de fervor nacionalista). La aparición

de las primeras películas, hechas por empresas privadas, se caracterizó

también por una carga notable de efusiones nacionalistas. Según

Aurelio de los Reyes, dos fuentes alimentaron este nacionalismo: el deseo

de presentar, como ya lo habían hecho los escritores, una imagen

"auténtica" de lo mexicano, de sus hombres, mujeres, paisajes y

valores, y la decisión de contrarrestar la imagen devaluada del

país que transmitían la prensa y las películas norteamericanas,

que presentaban al mexicano como ejemplo del bandido salvaje, macho celoso

y quintaesencia del hombre primitivo.

Gracias

a este gran proyector de imágenes, la revolución fue el primer

acontecimiento histórico de la época moderna que tuvo una

difusión nacional inmediata, profunda y emotiva (la proyección

de los aprestos norteamericanos para la invasión de Veracruz provocó

en las salas tumultos y estallidos de fervor nacionalista). La aparición

de las primeras películas, hechas por empresas privadas, se caracterizó

también por una carga notable de efusiones nacionalistas. Según

Aurelio de los Reyes, dos fuentes alimentaron este nacionalismo: el deseo

de presentar, como ya lo habían hecho los escritores, una imagen

"auténtica" de lo mexicano, de sus hombres, mujeres, paisajes y

valores, y la decisión de contrarrestar la imagen devaluada del

país que transmitían la prensa y las películas norteamericanas,

que presentaban al mexicano como ejemplo del bandido salvaje, macho celoso

y quintaesencia del hombre primitivo.

Antes

de que se percibiera la presencia de estos brotes nacionalistas en la antropología,

la poesía, la música o el cine, la novela fue el primer espejo

de los personajes nacidos del proceso revolucionario. Su aparición,

en las obras de Mariano Azuela es contemporánea a los testimonios

antes citados de la poesía, la música o el cine: Los fracasados

y Mala yerba, 1909; Andrés Pérez maderista (1911); Los de

abajo (1915); Los caciques (1917)... En estos relatos Azuela presenta un

mundo revuelto donde chocan el pueblo en armas, sus antiguos explotadores

y los nuevos dueños del poder, los militares, licenciados y políticos

formados en el torrente de la revolución (Fig. 7).

Antes

de que se percibiera la presencia de estos brotes nacionalistas en la antropología,

la poesía, la música o el cine, la novela fue el primer espejo

de los personajes nacidos del proceso revolucionario. Su aparición,

en las obras de Mariano Azuela es contemporánea a los testimonios

antes citados de la poesía, la música o el cine: Los fracasados

y Mala yerba, 1909; Andrés Pérez maderista (1911); Los de

abajo (1915); Los caciques (1917)... En estos relatos Azuela presenta un

mundo revuelto donde chocan el pueblo en armas, sus antiguos explotadores

y los nuevos dueños del poder, los militares, licenciados y políticos

formados en el torrente de la revolución (Fig. 7).

Con

visión clarividente Vasconcelos percibió que el proyecto

educativo tendría que abarcar la educación del indígena

para incorporarlo a la nación; la rural para mejorar las terribles

condiciones que aquejaban al campo; la técnica y la superior para

incorporar al país al ritmo de las naciones más adelantadas;

y la difusión de la cultura para forjar ciudadanos compenetrados

de su identidad y comprometidos en un proyecto nacional. El programa de

Vasconcelos implicaba no sólo una reorganización y una modernización

profunda de la enseñanza mexicana, sino también, y sobre

todo, "un verdadero proyecto cultural".

Con

visión clarividente Vasconcelos percibió que el proyecto

educativo tendría que abarcar la educación del indígena

para incorporarlo a la nación; la rural para mejorar las terribles

condiciones que aquejaban al campo; la técnica y la superior para

incorporar al país al ritmo de las naciones más adelantadas;

y la difusión de la cultura para forjar ciudadanos compenetrados

de su identidad y comprometidos en un proyecto nacional. El programa de

Vasconcelos implicaba no sólo una reorganización y una modernización

profunda de la enseñanza mexicana, sino también, y sobre

todo, "un verdadero proyecto cultural".

La

importancia de la Secretaría de Educación Pública

en la construcción del nacionalismo que floreció entre 1920

y 1934 se aprecia en un ámbito menos vistoso que la pintura o la

música, pero decisivo en el proyecto integrador que maduró

en esos años: el medio indígena y campesino. Además

de las Misiones Culturales que recorren las principales zonas indígenas

del país, Vasconcelos establece en 1922 el Departamento de Cultura

Indígena que impulsa la fundación de escuelas rurales en

ese medio hasta entonces olvidado. Claude Fell sostiene que con la fundación

de este Departamento, se "emprende de manera concreta y práctica

la obra de unificación nacional que tantos dirigentes políticos

anhelaban realizar".

La

importancia de la Secretaría de Educación Pública

en la construcción del nacionalismo que floreció entre 1920

y 1934 se aprecia en un ámbito menos vistoso que la pintura o la

música, pero decisivo en el proyecto integrador que maduró

en esos años: el medio indígena y campesino. Además

de las Misiones Culturales que recorren las principales zonas indígenas

del país, Vasconcelos establece en 1922 el Departamento de Cultura

Indígena que impulsa la fundación de escuelas rurales en

ese medio hasta entonces olvidado. Claude Fell sostiene que con la fundación

de este Departamento, se "emprende de manera concreta y práctica

la obra de unificación nacional que tantos dirigentes políticos

anhelaban realizar".

Inmerso

en la retórica auspiciada por el gobierno, el maestro rural acabó

por pensarse un "verdadero apóstol de la sagrada misión que

le confió la Secretaría de Educación Pública".

Primero aceptó que "la misión del Maestro Rural es rara,

única, apostólica". Luego convino en "entregarse por entero

a la salvación de la pequeña comunidad indígena que

se le encomienda, sin tener como punto de mira la riqueza ni los honores,

sino el mejoramiento de la comunidad" (Fig. 10).

Inmerso

en la retórica auspiciada por el gobierno, el maestro rural acabó

por pensarse un "verdadero apóstol de la sagrada misión que

le confió la Secretaría de Educación Pública".

Primero aceptó que "la misión del Maestro Rural es rara,

única, apostólica". Luego convino en "entregarse por entero

a la salvación de la pequeña comunidad indígena que

se le encomienda, sin tener como punto de mira la riqueza ni los honores,

sino el mejoramiento de la comunidad" (Fig. 10).

La

tercera imagen proponía "la necesidad de construir un nuevo campesino

que no solamente fuera revolucionario ?tanto en el sentido de su origen

social como en el de su afiliación [...] ideológica?, sino

que constituyera, sobre todo [...], una unidad de producción eficiente,

abierta a la tecnología moderna". Se pensaba que al construir ese

nuevo campesino se edificaría simultáneamente una nación

de "hombres libres, de verdaderos ciudadanos, que sean dueños de

sus destinos, y de cuya acción conjunta, consciente y bien dirigida,

resulte la patria fuerte y grande que todos ambicionamos". Ese nuevo campesino

"construido materialmente por la reforma agraria era el que tenía

que ser preparado por la escuela rural." (Fig. 11).

La

tercera imagen proponía "la necesidad de construir un nuevo campesino

que no solamente fuera revolucionario ?tanto en el sentido de su origen

social como en el de su afiliación [...] ideológica?, sino

que constituyera, sobre todo [...], una unidad de producción eficiente,

abierta a la tecnología moderna". Se pensaba que al construir ese

nuevo campesino se edificaría simultáneamente una nación

de "hombres libres, de verdaderos ciudadanos, que sean dueños de

sus destinos, y de cuya acción conjunta, consciente y bien dirigida,

resulte la patria fuerte y grande que todos ambicionamos". Ese nuevo campesino

"construido materialmente por la reforma agraria era el que tenía

que ser preparado por la escuela rural." (Fig. 11).

Los

políticos porfirianos, inspirados por el Capitolio de la ciudad

de Washington, quisieron construir un monumento arquitectónico que

sirviera de sede al poder legislativo. La caída de Díaz frustró

la terminación de ese proyecto y por más de dos décadas

los habitantes de la capital se habituaron a contemplar el inacabado esqueleto

de hierro que prefiguraba ese edificio. Sin embargo, durante la década

de 1930 esta ruina fue convertida en un gran arco triunfal dedicado a celebrar,

en hierro, piedra y bronce, la unidad de la Revolución.

Los

políticos porfirianos, inspirados por el Capitolio de la ciudad

de Washington, quisieron construir un monumento arquitectónico que

sirviera de sede al poder legislativo. La caída de Díaz frustró

la terminación de ese proyecto y por más de dos décadas

los habitantes de la capital se habituaron a contemplar el inacabado esqueleto

de hierro que prefiguraba ese edificio. Sin embargo, durante la década

de 1930 esta ruina fue convertida en un gran arco triunfal dedicado a celebrar,

en hierro, piedra y bronce, la unidad de la Revolución.

El

monumento a la Revolución se propuso rendir homenaje a estas luchas

en cuatro grupos escultóricos, cuya ejecución se asignó

a Oliverio Martínez, quien antes había hecho una estatua

ecuestre de Zapata en Cuautla. El grupo situado en la esquina sureste simboliza

la Independencia nacional, representada por estoicas figuras indígenas.

El grupo del rincón noreste celebra la Reforma. En la esquina suroccidental

unos campesinos expresan los triunfos de su clase alzando en sus manos

unos títulos de propiedad. El último grupo, ubicado en el

ángulo noroccidental, simboliza las conquistas alcanzadas por los

trabajadores. Se trataba, de acuerdo con el lema inscrito en el monumento,

de rendirle homenaje a "la Revolución de ayer, de hoy, de mañana

y de siempre". Como lo asentaron Calles y Pani, este monumento no intentaba

glorificar a ningún héroe en particular, sino a la Revolución

en sí misma, manifiesta en las batallas seculares protagonizadas

por el pueblo.

El

monumento a la Revolución se propuso rendir homenaje a estas luchas

en cuatro grupos escultóricos, cuya ejecución se asignó

a Oliverio Martínez, quien antes había hecho una estatua

ecuestre de Zapata en Cuautla. El grupo situado en la esquina sureste simboliza

la Independencia nacional, representada por estoicas figuras indígenas.

El grupo del rincón noreste celebra la Reforma. En la esquina suroccidental

unos campesinos expresan los triunfos de su clase alzando en sus manos

unos títulos de propiedad. El último grupo, ubicado en el

ángulo noroccidental, simboliza las conquistas alcanzadas por los

trabajadores. Se trataba, de acuerdo con el lema inscrito en el monumento,

de rendirle homenaje a "la Revolución de ayer, de hoy, de mañana

y de siempre". Como lo asentaron Calles y Pani, este monumento no intentaba

glorificar a ningún héroe en particular, sino a la Revolución

en sí misma, manifiesta en las batallas seculares protagonizadas

por el pueblo.

LA

REVOLUCION VUELTA HISTORIA OFICIAL

LA

REVOLUCION VUELTA HISTORIA OFICIAL

La

última transformación del movimiento iniciado en 1910 fue

su conversión en historia oficial, sancionada por el Estado. Así

como desde 1920 el grupo revolucionario acudió a la fórmula

de la "familia revolucionaria" para frenar las discordias internas y fortalecer

la ortodoxia del movimiento, así también, desde la creación

del Partido Nacional Revolucionario, se impuso el propósito de unificar

las diversas versiones acerca del origen y desarrollo histórico

de la Revolución. En mayo de 1930, un año después

de la fundación del PNR, Emilio Portes Gil anunció la creación

de un archivo, un museo y una historia de la Revolución. El Archivo

Histórico de la Revolución que se fundó entonces,

dirigido por Jesús Silva Herzog, debería ser el almácigo

donde habrían de abrevar los elegidos para escribir la historia

de la Revolución. La tarea de unificar y conciliar a la "familia

revolucionaria" se expresó en un acuerdo de julio de 1931 de la

Cámara de Diputados, que dispuso inscribir en las paredes de ese

recinto, con letras de oro, los nombres de Venustiano Carranza y Emiliano

Zapata, que se sumaron a los antes canonizados de Madero (1925), Alvaro

Obregón (1929) y Felipe Carrillo Puerto (1930). Así, en un

acto de reconciliación póstuma, la Revolución unió

en el altar de la patria a quienes en vida habían sido enemigos

irreductibles.

La

última transformación del movimiento iniciado en 1910 fue

su conversión en historia oficial, sancionada por el Estado. Así

como desde 1920 el grupo revolucionario acudió a la fórmula

de la "familia revolucionaria" para frenar las discordias internas y fortalecer

la ortodoxia del movimiento, así también, desde la creación

del Partido Nacional Revolucionario, se impuso el propósito de unificar

las diversas versiones acerca del origen y desarrollo histórico

de la Revolución. En mayo de 1930, un año después

de la fundación del PNR, Emilio Portes Gil anunció la creación

de un archivo, un museo y una historia de la Revolución. El Archivo

Histórico de la Revolución que se fundó entonces,

dirigido por Jesús Silva Herzog, debería ser el almácigo

donde habrían de abrevar los elegidos para escribir la historia

de la Revolución. La tarea de unificar y conciliar a la "familia

revolucionaria" se expresó en un acuerdo de julio de 1931 de la

Cámara de Diputados, que dispuso inscribir en las paredes de ese

recinto, con letras de oro, los nombres de Venustiano Carranza y Emiliano

Zapata, que se sumaron a los antes canonizados de Madero (1925), Alvaro

Obregón (1929) y Felipe Carrillo Puerto (1930). Así, en un

acto de reconciliación póstuma, la Revolución unió

en el altar de la patria a quienes en vida habían sido enemigos

irreductibles.

La

política de unidad se convirtió en una compulsión

irrefrenable para los dirigentes del partido gubernamental. En 1930 dieron

a las prensas el Calendario Nacionalista que celebraba las hazañas

y aniversarios de los numerosos jefes revolucionarios y presentaba los

retratos de los fundadores de la "familia revolucionaria". En 1934 apareció

La Revolución Mexicana, primera revista dedicada a recoger y exaltar

las hazañas de ese movimiento. El año siguiente se publicó

el primer Diccionario Biográfico Revolucionario y en 1936 salió

a la luz una Historia de la Revolución Mexicana coordinada por José

T. Meléndez, que por varios años fue el mejor compendio de

la gesta revolucionaria. Más tarde, destacados intelectuales como

Andrés Molina Enríquez, Miguel Alessio Robles, Alfonso Teja

Zabre, Félix F. Palavicini y Jesús Romero Flores, publicaron

libros que resumían los avatares de la Revolución. Entre

las obras de ese género que marcaron un hito sobresale el monumental

testimonio gráfico compilado por Agustín Casasola: Historia

gráfica de la Revolución Mexicana.

La

política de unidad se convirtió en una compulsión

irrefrenable para los dirigentes del partido gubernamental. En 1930 dieron

a las prensas el Calendario Nacionalista que celebraba las hazañas

y aniversarios de los numerosos jefes revolucionarios y presentaba los

retratos de los fundadores de la "familia revolucionaria". En 1934 apareció

La Revolución Mexicana, primera revista dedicada a recoger y exaltar

las hazañas de ese movimiento. El año siguiente se publicó

el primer Diccionario Biográfico Revolucionario y en 1936 salió

a la luz una Historia de la Revolución Mexicana coordinada por José

T. Meléndez, que por varios años fue el mejor compendio de

la gesta revolucionaria. Más tarde, destacados intelectuales como

Andrés Molina Enríquez, Miguel Alessio Robles, Alfonso Teja

Zabre, Félix F. Palavicini y Jesús Romero Flores, publicaron

libros que resumían los avatares de la Revolución. Entre

las obras de ese género que marcaron un hito sobresale el monumental

testimonio gráfico compilado por Agustín Casasola: Historia

gráfica de la Revolución Mexicana.