La Jornada Semanal, 12 de abril de 1998

LA HIJA DEL

CANIBAL

Rosa Montero

El trabajo de Rosa Montero comprende dos

facetas complementarias: desde 1976 publica regularmente en El

País, de cuyo suplemento literario estuvo a cargo, y en 1980 ganó

el Premio Nacional de Periodismo por sus reportajes y artículos

literarios. Ha publicado las novelas Crónica del desamor, Te

trataré como una reina, Amado amo, Temblor, y Bella y

oscura. La hija del caníbal, de la que ofrecemos un adelanto, ganó

el Premio Primavera de novela en España.

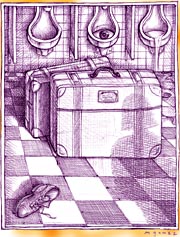

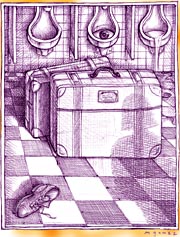

La mayor revelación que he tenido en mi vida comenzó con la

contemplación de la puerta batiente de unos urinarios. He observado

que la realidad tiende a manifestarse así, insensata, inconcebible y

paradójica, de manera que a menudo de lo grosero nace lo sublime; del

horror, la belleza, y de lo trascendental, la idiotez más completa. Y

así, cuando aquel día mi vida cambió para siempre yo no estaba

estudiando la analítica trascendental de Kant, ni descubriendo en un

laboratorio la curación del sida, ni cerrando una gigantesca compra de

acciones en la Bolsa de Tokio, sino que simplemente miraba con ojos

distraídos la puerta color crema de un vulgar retrete de caballeros

situado en el aeropuerto de Barajas.

Al principio ni siquiera me di cuenta de que estaba sucediendo algo

fuera de lo normal. Era el 28 de diciembre y Ramón y yo nos íbamos a

pasar el fin de año a Viena. Ramón era mi marido: llevábamos un año

casados y nueve años más viviendo juntos. Ya habíamos pasado el

control de pasaportes y estábamos en la sala de embarque, esperando la

salida de nuestro vuelo, cuando a Ramón se le ocurrió ir al

servicio. Yo debo de tener algún antepasado pastor en mi oculta

genealogía de plebeya, porque no soporto que la gente que va conmigo

se disperse y, lo mismo que mi Perra-Foca, que siempre se afana en

mantener unida a la manada, yo procuro pastorear a los amigos con los

que salgo. Soy ese tipo de persona que recuenta con frecuencia a la

gente de su grupo, que pide que aviven el paso a los que van atrás y

que no corran tanto a los que van delante, y que, cuando entra con

otros en un bar abarrotado, no se queda tranquila hasta que no ha

instalado a sus acompañantes en un rinconcito del local, todos bien

juntos. Es de comprender que, con semejante talante, no me hiciera

mucha gracia que Ramón se marchase justo cuando estábamos esperando el

embarque. Pero faltaba todavía bastante para la hora del vuelo y los

servicios estaban enfrente, muy cerca, a la vista, apenas a treinta

metros de mi asiento. De modo que me lo tomé con calma y sólo le pedí

dos veces que no se retrasara:

Al principio ni siquiera me di cuenta de que estaba sucediendo algo

fuera de lo normal. Era el 28 de diciembre y Ramón y yo nos íbamos a

pasar el fin de año a Viena. Ramón era mi marido: llevábamos un año

casados y nueve años más viviendo juntos. Ya habíamos pasado el

control de pasaportes y estábamos en la sala de embarque, esperando la

salida de nuestro vuelo, cuando a Ramón se le ocurrió ir al

servicio. Yo debo de tener algún antepasado pastor en mi oculta

genealogía de plebeya, porque no soporto que la gente que va conmigo

se disperse y, lo mismo que mi Perra-Foca, que siempre se afana en

mantener unida a la manada, yo procuro pastorear a los amigos con los

que salgo. Soy ese tipo de persona que recuenta con frecuencia a la

gente de su grupo, que pide que aviven el paso a los que van atrás y

que no corran tanto a los que van delante, y que, cuando entra con

otros en un bar abarrotado, no se queda tranquila hasta que no ha

instalado a sus acompañantes en un rinconcito del local, todos bien

juntos. Es de comprender que, con semejante talante, no me hiciera

mucha gracia que Ramón se marchase justo cuando estábamos esperando el

embarque. Pero faltaba todavía bastante para la hora del vuelo y los

servicios estaban enfrente, muy cerca, a la vista, apenas a treinta

metros de mi asiento. De modo que me lo tomé con calma y sólo le pedí

dos veces que no se retrasara:

-No tardes, ¿eh? No tardes.

Le miré mientras cruzaba la sala: alto pero rollizo, demasiado

redondeado por en medio, sobrado de nalgas y barriga, con la coronilla

algo pelona asomando entre un lecho de cabellos castaños y finos. No

era feo: era blando. Cuando lo conocí, diez años atrás, estaba más

delgado, y yo aproveché la apariencia de enjundia que le daban los

huesos para creer que su blandura interior era pura sensibilidad. De

estas confusiones irreparables están hechas las cuatro quintas partes

de las parejas. Con el tiempo le fue engordando el culo y el

aburrimiento, y cuando ya apenas si podíamos estar juntos una hora sin

desencajarnos la mandíbula a bostezos, se nos ocurrió casarnos para

ver si así la cosa mejoraba. Pero a decir verdad no mejoró.

Me entretuve pensando en todo esto mientras contemplaba el batir de la

puerta de los urinarios, si bien lo pensaba sin pensar, quiero decir

sin ponerle mucho interés a lo pensado, sino dejando resbalar la

cabeza de aquí para allá. Y así, pensaba en Ramón, y en que tenía que

hablar con el ilustrador de mi último cuento para decirle que cambiara

los bocetos del Burrito Hablador porque parecía más bien una Vaquita

Vociferante, y en que estaba empezando a sentir hambre. Pensé en ir

ver la Venus de Willendorf en Viena, y la imagen de esa

estatuilla oronda me trajo de nuevo a la cabeza a Ramón, que tardaba

demasiado, como siempre. Del servicio de caballeros entraban y salían

de cuando en cuando los caballeros, todos más diligentes que mi

marido. Ese muchacho que ahora empujaba la puerta, por ejemplo, había

entrado mucho después que Ramón. Empecé a odiar a Ramón, como tantas

veces. Era un odio normal, doméstico, tedioso.

Ahora un chaqueta roja sacaba de los urinarios a un viejo medio

calvo que iba en silla de ruedas. Dediqué unos minutos de reflexión a

lo llenos que están los aeropuertos últimamente de ancianos en

carritos. Muchos viejos, sí, pero sobre todo muchísimas

viejas. Ancianas sarmentosas y matusalénicas atrapadas por la edad en

el encierro de sus sillas y trasladadas de acá para allá como un

paquete: en los ascensores las colocan de cara a la pared y ellas

contemplan estoicamente el lienzo de metal durante todo el

viaje. Pero, por otro lado, son ancianas triunfadoras que han vencido

a la muerte, a los maridos, a las penurias probables de su pasada

vida; viejas viajeras, zascandiles, supersónicas, que están en un

aeropuerto porque van de acá para allá como cohetes y que

probablemente se sienten encantadas de ser transportadas por un

chaqueta roja; qué digo encantadas, más aún que eso,

probablemente se sientan vengadas: ellas, que llevaron a multitud de

niños durante tantos años, ahora son llevadas, como reinas, en el

trono duramente conquistado de sus sillas de ruedas. Una vez coincidí

con una de esas ancianas volanderas en el ascensor de no sé qué

aeropuerto. Estaba encajada en su silla como una ostra en su concha y

era una pizca de persona, una mínima momia de boca desdentada y ojos

encapotados por el velo lluvioso de la edad. Yo la estaba contemplando

a hurtadillas, a medio camino entre la compasión y la curiosidad,

cuando la anciana levantó la cabeza súbitamente y clavó en mí su

mirada lechosa: ``Hay que disfrutar de la vida mientras se pueda'',

dijo con una vocecita fina pero firme, y luego sonrió con evidente y

casi feroz satisfacción. Es la victoria final de las decrépitas.

Y Ramón no salía. Estaba empezando a preocuparme.

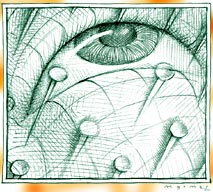

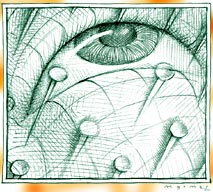

Pensé entonces, no sé bien por qué, en si alguien sabría identificarme

si yo me perdiera. Un día, en otro aeropuerto, vi a un hombre que me

recordaba a un ex amante. Había estado varios meses con él y hacía

apenas un par de años que no le veía, pero en ese momento no podía

estar segura de si ese hombre era Tomás o no. Lo miraba desde el otro

lado de la sala y por momentos se me parecía a él como una gota de

agua: el mismo cuerpo, la misma manera de moverse, el pelo liso y

largo recogido en la nunca con una goma, la línea de la mandíbula, los

ojos ojerosos como un panda. Pero al instante siguiente la semejanza

se borraba y se me ocurría que no eran iguales, ni en el gesto, ni en

la envergadura, ni en la mirada. Me acerqué un poco a él, disimulando,

para salir de la agonía, y ni siquiera más cerca conseguí estar

segura; tan pronto me convencía su presencia y me acordaba de mí misma

pasando la punta de la lengua por sus labios golosos, como adquiría la

repentina certidumbre de estar contemplando un rostro por completo

ajeno. Quiero decir que, con tan sólo dos años de no verle, ya no era

capaz de reconstruirle con mi mirada, como si para poder reconocer la

identidad del otro, de cualquier otro, tuviéramos que mantenernos en

constante contacto. Porque la identidad de cada cual es algo fugitivo

y casual y cambiante, de modo que, si dejas de mirar a alguien durante

un tiempo largo, puedes perderlo para siempre, igual que si estás

siguiendo con la vista a un pececillo en un inmenso acuario y de

repente te distraes, y cuando vuelves a mirar ya no hay quien lo

distinga de entre todos los otros de su especie. Yo pensaba que a mí

podría sucederme lo mismo, que si me perdiera tal vez nadie podría

volver a recordarme. Menos mal que en esos casos cabe recurrir a las

señas de identidad, siempre tan útiles: Lucía Romero, alta, morena,

ojos grises, delgada, cuarenta y un años, cicatriz en el abdomen de

apendicitis, cicatriz en la rodilla derecha en forma de media luna de

una caída de bicicleta, un lunar redondo y muy coqueto en la comisura

de los labios.

En ese momento empezaron a llamar para nuestro vuelo por los altavoces

y la sala entera se puso de pie. Agarré la bolsa de Ramón y la mía y

me dirigí enfurecida hacia la puerta batiente del servicio, a contra

dirección de todo el mundo, sintiéndome una torpe fugitiva que, en el

momento crucial de la huida masiva de la ciudad sitiada, pone rumbo

hacia el lugar inadecuado. En todas las subidas y bajadas de un avión

hay algo de éxodo frenético.

-¡Ramón! ¡Ramón! ¡Que se va el vuelo! ¿Qué haces ahí dentro? -llamé

desde la puerta.

De los urinarios salieron apresuradamente un par de adolescentes y un

señor cincuentón con cara de tener problemas de próstata. Pero Ramón

no aparecía. Empujé un poco la hoja batiente y atisbé hacia el

interior. Parecía vacío. La desesperación y la inquietud creciente me

dieron fuerzas para romper el tabú de los mingitorios masculinos

(territorio prohibido, sacralizado, ajeno), y entré resueltamente en

el habitáculo. Era un cuarto grande, blanco como un quirófano. A la

derecha había una fila de retretes con puerta; a la izquierda, las

consabidas y tripudas lozas adheridas al muro; al fondo, los

lavabos. No había ni otra salida ni una sola ventana.

De los urinarios salieron apresuradamente un par de adolescentes y un

señor cincuentón con cara de tener problemas de próstata. Pero Ramón

no aparecía. Empujé un poco la hoja batiente y atisbé hacia el

interior. Parecía vacío. La desesperación y la inquietud creciente me

dieron fuerzas para romper el tabú de los mingitorios masculinos

(territorio prohibido, sacralizado, ajeno), y entré resueltamente en

el habitáculo. Era un cuarto grande, blanco como un quirófano. A la

derecha había una fila de retretes con puerta; a la izquierda, las

consabidas y tripudas lozas adheridas al muro; al fondo, los

lavabos. No había ni otra salida ni una sola ventana.

-Perdón -voceé, pidiendo excusas al mundo por mi atrevimiento

-. ¿Ramón? ¡Ramón! ¿Dónde estás? ¡Vamos a perder el avión!

En el silencio sólo se escuchaba un tintineo de agua. Avancé hacia la

pared de los lavabos, abriendo las puertas de los reservados y

temiendo encontrarme a Ramón tumbado en el suelo de alguno de ellos:

un infarto, una embolia, un desmayo. Pero no. No había nadie. ¿Cómo

era posible? Estaba convencida de no haber dejado de vigilar la

entrada de los servicios durante todo el tiempo. Bueno, estaba

casi convencida: era evidente que Ramón había salido, así es

que tenía que haberme distraído en algún momento; seguro que Ramón

estaría ahora esperándome fuera, tal vez hasta se sentiríaÊirritado

por no encontrarme, a fin de cuentas era yo quien tenía los

billetes. Salí corriendo de los urinarios y me dirigí a la puerta de

embarque, frente a la que se apelotonaba aún un buen número de gente,

y busqué a Ramón con la mirada entre la masa abigarrada de

viajeros. Nada. Entonces le odié, cómo le odié, uno de esos odios de

repetición, secos y fulminantes, que tanto abundan en el devenir de la

conyugalidad.

-Pero qué cabrón, dónde demonios estará, seguro que se ha ido al

free shop a comprar más tabaco, siempre me hace lo mismo, como

si no supiera lo nerviosa que me pongo con los viajes -mascullé en

tono casi audible.

Y me retiré a un lado de la cola, en un sitio bien visible,

depositando las pesadas bolsas en el suelo y esperando

desesperadamente su regreso.

Las horas siguientes fueron de las más amargas de mi vida. Primero el

aluvión de pasajeros que se agolpaba ante la puerta fue disminuyendo y

disminuyendo de la misma manera, fluida e implacable, con que un reloj

de arena vacía su copa, y al rato ya no quedaba nadie frente al

mostrador. La empleada de Iberia me dijo que pasara, yo le expliqué

que estaba esperando a mi marido, ella me pidió que lo buscara porque

el vuelo estaba ya muy retrasado.

-Sí, claro, buscarlo, pero ¿dónde?- gemí desconsolada.

Y sin embargo lo busqué, dejé las bolsas a la empleada y corrí

alocadamente por el aeropuerto, me asomé al free shop, al bar,

a las tiendas, al quiosco de prensa, mientras oía cómo empezaban a

llamarle por los altavoces.

``Don Ramón Iruña Díaz, pasajero del vuelo de Iberia 349 con destino

Viena, acuda urgentemente a la puerta de embarque B26.''

Regresé sin aliento y empapada de sudor dentro de mis ropas

invernales, con la esperanza de encontrármelo, contrito y con alguna

explicación plausible, junto a la puerta. Pero desde lejos pude ver

que no estaba. Eso sí, había aumentado el número de empleados de la

compañía. Ahora había dos hombres y dos mujeres uniformados.

-Señora, el vuelo tiene que salir, no podemos esperar más a su

marido.

Siempre me ha deprimido que me llamen señora, pero en aquel momento

deseé morirme.

-No se preocupe, pasa muchas veces. Luego resulta que aparecen

bebidos, por ejemplo -decía una de las mujeres, supongo que con la

pretensión de consolarme.

Y yo tenía que balbucir que Ramón era abstemio.

-O se han marchado porque sí, tan tranquilamente. ¿Te acuerdas de

aquel tipo que se cogió otro vuelo para escaparse de fin de semana con

su secretaria? comentó con su compañero uno de los hombres.

Y yo intentaba reunir algún fragmento de dignidad para decir que no,

que Ramón desde luego jamás haría eso.

Me pareció advertir, aún dentro de mi tribulación, que en los

comentarios de los empleados de Iberia se agazapaba una irritación

considerable, cosa en cierto modo natural si tenemos en cuenta que

tuvieron que sacar nuestras maletas de la bodega del avión y que,

entre unas cosas y otras, el vuelo salió con cerca de hora y media de

retraso. Una supervisora de Iberia y un señor de civil que luego

resultó ser policía se quedaron hablando conmigo durante unos

minutos. Conté por enésima vez lo de los urinarios y el policía entró

a inspeccionarlos.

-No parece haber nada raro. Mire, señora, yo que usted me marchaba a

casa, seguro que luego acaba apareciendo; estas cosas ocurren en los

matrimonios más a menudo de lo que usted piensa.

¿Pero qué cosas ocurían en los matrimonios? La frase del

policía sonaba críptica, ominosa. De repente me sentí como una

adolescente ingenua y boba que ignora las más básicas realidades de la

vida adulta: ¿cómo?, pero ¿no sabes que los maridos siempre muestran

una curiosa tendencia a volatilizarse cuando entran en los retretes

públicos? El rubor me subió a las mejillas y me sentí culpable, como

si la responsabilidad de la desaparición de Ramón fuera de algún modo

mía.

La supervisora me vio arder la cara y aprovechó mi turbación para

quitarse el muerto de encima y despedirse. Otro tanto hizo el policía,

y de pronto me encontré sola en medio de la sala de embarque vacía,

sola con un carrito cargado de maletas que ya no iban a ninguna parte,

sola en esa desolación de aeropuerto desierto, viajera estancada y sin

destino, tan desorientada como quien se ha perdido dentro de un mal

sueño.

En ese estupor pasé unas pocas horas, no sé cuántas, esperando el

milagro del advenimiento de Ramón. Me recorrí varias veces el

aeropuerto empujando el incómodo carrito y vi embarcar un número

indeterminado de vuelos desde la fatídica puerta B26. Al fin la

certidumbre de que no iba a volver se fue abriendo paso en mi

cabeza. Tal vez me ha abandonado, me dije, tal y como sostenía el

policía. Quizá se haya ido con su secretaria a las Bahamas (aunque

Marina tenía sesenta años). O puede que, en efecto, esté borracho como

una cuba, tendido y oculto en cualquier esquina. Pero ¿cómo habría

podido hacer todo eso sin abandonar los urinarios? Yo le había visto

entrar, pero no había salido.

De manera que cogí un taxi y me fui a casa, y cuando comprobé lo que

ya sabía, esto es, que Ramón tampoco estaba allí, me acerqué a la

comisaría a presentar una denuncia. Me hicieron multitud de preguntas,

todas desagradables: que cómo nos llevábamos él y yo, que si Ramón

tenía amantes, que si tenía enemigos, que si habíamos discutido, que

si estaba nervioso, que si tomaba drogas, que si había cambiado

últimamente de manera de ser. Y, aunque fingí una seguridad ultrajada

al contestarles, el cuestionario me hizo advertir lo poco que me

fijaba en mi marido, lo mal que conocía las respuestas, la inmensa

ignorancia con que la rutina cubre al otro.

Pero esa noche, en la cama, aturdida por lo incomprensible de las

cosas, me sorprendió sentir un dolor que hacía tiempo que no

experimentaba: el dolor de la ausencia de Ramón. A fin de cuentas

llevábamos diez años viviendo juntos, durmiendo juntos, soportando

nuestros ronquidos y nuestras toses, los calores de agosto, los pies

tan congelados en invierno. No le amaba, incluso me irritaba; llevaba

mucho tiempo planteándome la posibilidad de separarme, pero él era el

único que me esperaba cuando yo volvía de viaje y yo era la única que

sabía que él se frotaba minoxidil todas las mañanas en la calva. La

cotidianidad tiene estos lazos, el entrañamiento del aire que se

respira a dos, del sudor que se mezcla, la ternuraÊanimal de lo

irremediable. Así es que aquella noche, insomne y desasosegada en la

cama vacía, comprendí que tenía que buscarlo y encontrarlo, que no

podría descansar hasta saber qué le había ocurrido. Ramón era mi

responsabilidad, no por ser mi hombre, sino mi costumbre. Bien, no he

hecho nada más que empezar y ya he mentido. El día que desapareció

Ramón no fue el 28 de diciembre, sino el 30; pero me pareció que esta

historia absurda quedaría más redonda si fechaba su comienzo en el Día

de los Inocentes. El cambio se me ocurrió sobre la marcha, a modo de

adorno estilístico; aunque supongo que en realidad eso es lo que

hacemos todos, reordenar y reiventar constantemente nuestro pasado, la

narración de nuestra biografía. Hay quien cree que la música es el

arte más básico, y que desde el principio de los tiempos y la primera

cueva que habitó el ser humano hubo una criatura que batió las palmas

o golpeó dos piedras para crear ritmo. Pero yo estoy convencida de que

el arte primordial es el narrativo, porque, para poder ser, los

humanos nos tenemos previamente que contar. La identidad no es

más que el relato que nos hacemos de nosotros mismos.

Yo siempre he disfrutado inventando. Es algo natural en mí, no puedo

evitarlo; de repente se me dispara la cabeza, y todo lo que pienso me

lo creo. Recuerdo que una vez, yo debía de tener unos nueve años, mi

Padre-Caníbal me dejó esperando dentro del coche de la compañía en la

que trabajaba como actor, mientras él recogía los bártulos en el local

de ensayo antes de salir de gira por los pueblos. El coche era un

Citron Pato destartalado y negro; era junio, el sol se

aplastaba sobre la chapa y yo me estaba muriendo de calor. No sé si

fue cosa del agobio o del aburrimiento, pero el caso es que me puse de

rodillas en el asiento, asomé medio cuerpo por la ventanilla abierta y

empecé a pedir socorro.

-¡Socorro! ¡Ayúdenme, por favor!

No había mucha gente por la calle, pero enseguida se pararon dos

muchachos, y luego un matrimonio joven, y una señora gorda, y un

anciano. Eran tiempos inocentes todavía.

-¿Qué te pasa, bonita?

Compungidísima, fui respondiendo a sus preguntas y les conté mi vida:

mis padres habían muerto atropellados por un tren, sí, los dos a la

vez, una mala suerte, una cosa horrible: y ahí empezaron a saltárseme

las lágrimas, aunque luché con bravura por contenerme. Yo vivía con

mis tíos, que me trataban muy mal. Me pegaban y me mataban de hambre:

ahora mismo llevaba sin comer desde el día anterior. Para que no les

molestara, me encerraban durante horas en el coche; a veces, incluso

me habían hecho pasar la noche ahí. Para entonces yo ya

sollozabaÊamargamente y los transeúntes estaban por completo

horrorizados; intentaron abrir la puerta del Citron, pero mi

Padre-Caníbal había echado la llave para evitar que yo anduviera

zascandileando, de manera que el hombre que estaba allí con su mujer

me agarró por los sobacos y me sacó a través de la ventanilla. Era un

tipo joven, fuerte y guapo, y yo me abracé a su cuello dejándome mecer

por su dulce consuelo, tan necesario para mí en aquel momento de

orfandad triste y negra. Pero justo entonces llegaron mis

progenitores, y antes de que las cosas pudieran aclararse, el Caníbal

ya había recibido un par de guantazos. Terminamos todos en la

comisaría. Creo que el Caníbal no me ha perdonado aquello todavía,

aunque después se pasó muchos años repitiendo: ``Esta chica ha salido

como yo, va a ser actriz.'' Pero también en eso se equivocó.

Compungidísima, fui respondiendo a sus preguntas y les conté mi vida:

mis padres habían muerto atropellados por un tren, sí, los dos a la

vez, una mala suerte, una cosa horrible: y ahí empezaron a saltárseme

las lágrimas, aunque luché con bravura por contenerme. Yo vivía con

mis tíos, que me trataban muy mal. Me pegaban y me mataban de hambre:

ahora mismo llevaba sin comer desde el día anterior. Para que no les

molestara, me encerraban durante horas en el coche; a veces, incluso

me habían hecho pasar la noche ahí. Para entonces yo ya

sollozabaÊamargamente y los transeúntes estaban por completo

horrorizados; intentaron abrir la puerta del Citron, pero mi

Padre-Caníbal había echado la llave para evitar que yo anduviera

zascandileando, de manera que el hombre que estaba allí con su mujer

me agarró por los sobacos y me sacó a través de la ventanilla. Era un

tipo joven, fuerte y guapo, y yo me abracé a su cuello dejándome mecer

por su dulce consuelo, tan necesario para mí en aquel momento de

orfandad triste y negra. Pero justo entonces llegaron mis

progenitores, y antes de que las cosas pudieran aclararse, el Caníbal

ya había recibido un par de guantazos. Terminamos todos en la

comisaría. Creo que el Caníbal no me ha perdonado aquello todavía,

aunque después se pasó muchos años repitiendo: ``Esta chica ha salido

como yo, va a ser actriz.'' Pero también en eso se equivocó.

A Ramón siempre le irritaron mis improvisaciones sobre la vida, mi

sentido de la innovación. Por ejemplo, una vez fuimos a pasar un fin

de semana a un hotel de Cuenca, y la señora de la recepción,

confundiendo mi traje flotante e informe con un embarazo, me preguntó

con una sonrisita de complicidad matriarcal si era mi primero.

-¿Mi primero? No, mi sexto -respondí de inmediato, aprovechándome de

que Ramón se había acercado al coche y me había dejado sola unos

momentos.

-¿Seis? ¡Admirable! Las mujeres de ahora ya casi nunca tienen tantos

hijos. Yo misma sólo tengo tres, y eso que soy de otra generación.

-Pues sí, yo tengo seis: los gemelos y luego Anita y Rosita, y después

Jorge y Damián.

-Pero entonces éste es el séptimo, no el sexto- dijo la mujer con

puntillosa sorpresa, siguiendo el cómputo de mis hijos con sus gruesos

dedos.

-Eso es, el séptimo. Pero es que a los gemelos, como se parecen tanto,

casi siempre les consideramos como uno solo.

Cuando Ramón se enteró de que tenía seis hijos, se puso furioso. Pero

como siempre fue un cobarde respecto al qué dirán, no se atrevió a

contradecirme públicamente. Cuando desayunábamos, cuando comíamos,

cada vez que entrábamos o salíamos, la matrona nos hacía algún

comentario sobre nuestra prole; o sobre los cuidados idóneos que se

deben guardar en el cuarto mes de embarazo, que era el mío; o sobre

los dolores y las grandezas del parto. Era una de esas mujeres que

viven por y para la maternidad, como si parir fuera la obra suprema de

la Humanidad, aquella que nos entroniza en el Olimpo junto a los

conejos.

-¿Qué, ya han hablado hoy con los niños? -nos preguntaba la matrona,

por ejemplo, con enternecida obsequiosidad.

-Pues sí, pues sí- contestaba yo mientras Ramón se ponía amarillo.

-¿Y qué tal?

-Nada, muy bien, todo estupendo: Rosita se ha caído y se ha pelado una

rodilla, los gemelos están algo acatarrados y a Jorgito se le ha

empezado a mover el primer diente. Ya sabe usted lo que sucede con los

niños, siempre les ocurre algún percance...

-Claro, claro -contestaba la mujer, refulgente de sabiduría

maternal.

Entre unas cosas y otras, para Ramón fue un fin de semana muy

amargo.

Yo no tengo niños. Quiero decir con esto que sigo siendo hija y sólo

hija, que no he dado el paso habitual que suelen dar los hombres y las

mujeres, las yeguas y los caballos, los carneros y las ovejas, los

pajaritos y las pajaritas, como diría yo misma en mis abominables

cuentos infantiles. A veces esta situación de suspensión biológica

resulta algo extraña. Todas las criaturas de la creación se afanan

prioritaria y fundamentalmente en parir y poner y desovar y empollar y

criar; todas las criaturas de la creación nacen con la finalidad de

llegar a ser padres, y hete aquí que yo me he quedado detenida en el

estadio intermedio de hija y sólo hija, hija para siempre hasta el

final, hasta que sea una hija anciana y venerable, octogenaria y

decrépita pero hija.

Volviendo al principio: también he mentido en otros dos detalles. En

primer lugar, no soy lo que se dice alta, sino más bien bajita. O sea,

para ser exactos, diminuta, hasta el punto de que los vaqueros me los

compro en la sección de niños de los grandes almacenes. Y tampoco

tengoÊlos ojos grises, sino negros. ¡Lo siento! No pude remediarlo. Sí

es cierto que, para mi edad, parezco más joven. Incluso muchísimo más

joven. Muchas veces la gente, al verme tan menuda, me toma por una

adolescente cuando estoy de espaldas. Luego me contemplan por delante

y dicen: ``Perdone usted, señora'', sin advertir que es justamente esa

frase lo que no les perdono. Una vez me encontraba tendida boca abajo

en la playa, en biquini, lagarteando al sol, cuando escuché una voz

chillona a mis espaldas.

-¿Te quieres venir conmigo a dar una vuelta en el pedaló?

Me incorporé sobre un codo y miré hacia atrás: era un chaval de unos

quince o dieciséis años. No sé cuál de los dos se quedó más

atónito.

-¿Cómo? -dije torpemente.

-Que si se quiere venir usted a dar una vuelta en el pedaló -repitió

el muchacho con gran presencia de ánimo.

-No, muchas gracias; el mar me marea.

Tras lo cual el chico se retiró y los dos seguimos a lo nuestro,

aliviadísimos. Fue como un encuentro intergaláctico en la tercera

fase.

De modo que parezco más joven, y aunque mis ojos son negros, son

bonitos. Mi nariz es pequeña y la boca bien dibujada y más bien

gruesa. Tengo también unos dientes preciosos que son falsos, porque

los míos los perdí todos en el accidente de hace tres años. A veces,

cuando estoy muy nerviosa, me dedico a mover la prótesis para atrás y

para delante con la punta de la lengua.

Asimismo, es cierto que Lucía Romero posee un lunar coqueto en la

comisura de los labios. Esa marca menuda es el centro de gravedad de

su atractivo, el vértice de sus relaciones con los hombres, porque

todos sus amantes, incluidos los más vertiginosos y fugaces, han

pretendido poetizar sobre ese milímetro de piel. ``Es el mojón que

marca el camino hacia tu boca'', le dijo una vez uno, por

ejemplo. ``Es una isla desierta en la que he naufragado'', adornó un

segundo. ``Es un lunar de puta que me la pone dura'', comentó algún

otro expeditivamente. De manera que el núcleo del erotismo de Lucía

Romero, la base de su supuesto encanto, es un fragmento de carne

renegrida y defectuosa, una equivocación de la epidermis, un cúmulo de

células erróneas que en algún momento tal vez devenga en cáncer.

Por último, a veces a Lucía Romero le parece estar contemplándose

desde el exterior, como si fuese la protagonista de una película o de

un libro; y en esos momentos suele hablar de sí misma en tercera

persona con el mayor descaro. Piensa Lucía que esta manía le viene de

muy antiguo, tal vez de su afición a la lectura; y que esa tendencia

hacia el desdoblamiento habría podido ser utilizada con provecho si se

hubiera dedicado a escribir novelas, dado que la narrativa, a fin de

cuentas, no es sino el arte de hacerse perdonar la esquizofrenia. Pero

algo debió de torcerse en la vida de Lucía en algún momento, porque,

pese a que siempre deseó dedicarse a escribir, hasta la fecha sólo ha

pergeñado horrorosos cuentos para niños, insulsos parloteos con

cabritas, gallinitas y gusanitos blancos, una auténtica orgía de

diminutivos.

Por último, a veces a Lucía Romero le parece estar contemplándose

desde el exterior, como si fuese la protagonista de una película o de

un libro; y en esos momentos suele hablar de sí misma en tercera

persona con el mayor descaro. Piensa Lucía que esta manía le viene de

muy antiguo, tal vez de su afición a la lectura; y que esa tendencia

hacia el desdoblamiento habría podido ser utilizada con provecho si se

hubiera dedicado a escribir novelas, dado que la narrativa, a fin de

cuentas, no es sino el arte de hacerse perdonar la esquizofrenia. Pero

algo debió de torcerse en la vida de Lucía en algún momento, porque,

pese a que siempre deseó dedicarse a escribir, hasta la fecha sólo ha

pergeñado horrorosos cuentos para niños, insulsos parloteos con

cabritas, gallinitas y gusanitos blancos, una auténtica orgía de

diminutivos.

A base de escribir todas esas necedades para los más pequeños, Lucía

Romero se ha hecho un nombre entre los autores infantiles y es capaz

de vivir de sus libros. Pero no se puede decir que su trabajo le

apasione. De hecho, y como la mayoría de sus colegas, Lucía detesta a

los niños. Porque los escritores de literatura infantil suelen odiar a

los niños, de la misma manera que los críticos cinematográficos odian

las películas y los críticos literarios odian leer. A veces, Lucía

coincide con sus colegas, en una feria, por ejemplo, o en un congreso;

y es entonces cuando más abominable y más insoportable le parece su

oficio, con todos esos hombres y mujeres tan talludos fingiendo

destrezaÊjuvenil e insensata alegría. Todos esos charlatanes, ella

incluida, embadurnando el aire de viscosa dulzura y de

diminutivos. Cuando cualquiera sabe que la infancia es en verdad cruel

y siempre mayúscula.

Al principio ni siquiera me di cuenta de que estaba sucediendo algo

fuera de lo normal. Era el 28 de diciembre y Ramón y yo nos íbamos a

pasar el fin de año a Viena. Ramón era mi marido: llevábamos un año

casados y nueve años más viviendo juntos. Ya habíamos pasado el

control de pasaportes y estábamos en la sala de embarque, esperando la

salida de nuestro vuelo, cuando a Ramón se le ocurrió ir al

servicio. Yo debo de tener algún antepasado pastor en mi oculta

genealogía de plebeya, porque no soporto que la gente que va conmigo

se disperse y, lo mismo que mi Perra-Foca, que siempre se afana en

mantener unida a la manada, yo procuro pastorear a los amigos con los

que salgo. Soy ese tipo de persona que recuenta con frecuencia a la

gente de su grupo, que pide que aviven el paso a los que van atrás y

que no corran tanto a los que van delante, y que, cuando entra con

otros en un bar abarrotado, no se queda tranquila hasta que no ha

instalado a sus acompañantes en un rinconcito del local, todos bien

juntos. Es de comprender que, con semejante talante, no me hiciera

mucha gracia que Ramón se marchase justo cuando estábamos esperando el

embarque. Pero faltaba todavía bastante para la hora del vuelo y los

servicios estaban enfrente, muy cerca, a la vista, apenas a treinta

metros de mi asiento. De modo que me lo tomé con calma y sólo le pedí

dos veces que no se retrasara:

Al principio ni siquiera me di cuenta de que estaba sucediendo algo

fuera de lo normal. Era el 28 de diciembre y Ramón y yo nos íbamos a

pasar el fin de año a Viena. Ramón era mi marido: llevábamos un año

casados y nueve años más viviendo juntos. Ya habíamos pasado el

control de pasaportes y estábamos en la sala de embarque, esperando la

salida de nuestro vuelo, cuando a Ramón se le ocurrió ir al

servicio. Yo debo de tener algún antepasado pastor en mi oculta

genealogía de plebeya, porque no soporto que la gente que va conmigo

se disperse y, lo mismo que mi Perra-Foca, que siempre se afana en

mantener unida a la manada, yo procuro pastorear a los amigos con los

que salgo. Soy ese tipo de persona que recuenta con frecuencia a la

gente de su grupo, que pide que aviven el paso a los que van atrás y

que no corran tanto a los que van delante, y que, cuando entra con

otros en un bar abarrotado, no se queda tranquila hasta que no ha

instalado a sus acompañantes en un rinconcito del local, todos bien

juntos. Es de comprender que, con semejante talante, no me hiciera

mucha gracia que Ramón se marchase justo cuando estábamos esperando el

embarque. Pero faltaba todavía bastante para la hora del vuelo y los

servicios estaban enfrente, muy cerca, a la vista, apenas a treinta

metros de mi asiento. De modo que me lo tomé con calma y sólo le pedí

dos veces que no se retrasara: De los urinarios salieron apresuradamente un par de adolescentes y un

señor cincuentón con cara de tener problemas de próstata. Pero Ramón

no aparecía. Empujé un poco la hoja batiente y atisbé hacia el

interior. Parecía vacío. La desesperación y la inquietud creciente me

dieron fuerzas para romper el tabú de los mingitorios masculinos

(territorio prohibido, sacralizado, ajeno), y entré resueltamente en

el habitáculo. Era un cuarto grande, blanco como un quirófano. A la

derecha había una fila de retretes con puerta; a la izquierda, las

consabidas y tripudas lozas adheridas al muro; al fondo, los

lavabos. No había ni otra salida ni una sola ventana.

De los urinarios salieron apresuradamente un par de adolescentes y un

señor cincuentón con cara de tener problemas de próstata. Pero Ramón

no aparecía. Empujé un poco la hoja batiente y atisbé hacia el

interior. Parecía vacío. La desesperación y la inquietud creciente me

dieron fuerzas para romper el tabú de los mingitorios masculinos

(territorio prohibido, sacralizado, ajeno), y entré resueltamente en

el habitáculo. Era un cuarto grande, blanco como un quirófano. A la

derecha había una fila de retretes con puerta; a la izquierda, las

consabidas y tripudas lozas adheridas al muro; al fondo, los

lavabos. No había ni otra salida ni una sola ventana. Compungidísima, fui respondiendo a sus preguntas y les conté mi vida:

mis padres habían muerto atropellados por un tren, sí, los dos a la

vez, una mala suerte, una cosa horrible: y ahí empezaron a saltárseme

las lágrimas, aunque luché con bravura por contenerme. Yo vivía con

mis tíos, que me trataban muy mal. Me pegaban y me mataban de hambre:

ahora mismo llevaba sin comer desde el día anterior. Para que no les

molestara, me encerraban durante horas en el coche; a veces, incluso

me habían hecho pasar la noche ahí. Para entonces yo ya

sollozabaÊamargamente y los transeúntes estaban por completo

horrorizados; intentaron abrir la puerta del Citron, pero mi

Padre-Caníbal había echado la llave para evitar que yo anduviera

zascandileando, de manera que el hombre que estaba allí con su mujer

me agarró por los sobacos y me sacó a través de la ventanilla. Era un

tipo joven, fuerte y guapo, y yo me abracé a su cuello dejándome mecer

por su dulce consuelo, tan necesario para mí en aquel momento de

orfandad triste y negra. Pero justo entonces llegaron mis

progenitores, y antes de que las cosas pudieran aclararse, el Caníbal

ya había recibido un par de guantazos. Terminamos todos en la

comisaría. Creo que el Caníbal no me ha perdonado aquello todavía,

aunque después se pasó muchos años repitiendo: ``Esta chica ha salido

como yo, va a ser actriz.'' Pero también en eso se equivocó.

Compungidísima, fui respondiendo a sus preguntas y les conté mi vida:

mis padres habían muerto atropellados por un tren, sí, los dos a la

vez, una mala suerte, una cosa horrible: y ahí empezaron a saltárseme

las lágrimas, aunque luché con bravura por contenerme. Yo vivía con

mis tíos, que me trataban muy mal. Me pegaban y me mataban de hambre:

ahora mismo llevaba sin comer desde el día anterior. Para que no les

molestara, me encerraban durante horas en el coche; a veces, incluso

me habían hecho pasar la noche ahí. Para entonces yo ya

sollozabaÊamargamente y los transeúntes estaban por completo

horrorizados; intentaron abrir la puerta del Citron, pero mi

Padre-Caníbal había echado la llave para evitar que yo anduviera

zascandileando, de manera que el hombre que estaba allí con su mujer

me agarró por los sobacos y me sacó a través de la ventanilla. Era un

tipo joven, fuerte y guapo, y yo me abracé a su cuello dejándome mecer

por su dulce consuelo, tan necesario para mí en aquel momento de

orfandad triste y negra. Pero justo entonces llegaron mis

progenitores, y antes de que las cosas pudieran aclararse, el Caníbal

ya había recibido un par de guantazos. Terminamos todos en la

comisaría. Creo que el Caníbal no me ha perdonado aquello todavía,

aunque después se pasó muchos años repitiendo: ``Esta chica ha salido

como yo, va a ser actriz.'' Pero también en eso se equivocó. Por último, a veces a Lucía Romero le parece estar contemplándose

desde el exterior, como si fuese la protagonista de una película o de

un libro; y en esos momentos suele hablar de sí misma en tercera

persona con el mayor descaro. Piensa Lucía que esta manía le viene de

muy antiguo, tal vez de su afición a la lectura; y que esa tendencia

hacia el desdoblamiento habría podido ser utilizada con provecho si se

hubiera dedicado a escribir novelas, dado que la narrativa, a fin de

cuentas, no es sino el arte de hacerse perdonar la esquizofrenia. Pero

algo debió de torcerse en la vida de Lucía en algún momento, porque,

pese a que siempre deseó dedicarse a escribir, hasta la fecha sólo ha

pergeñado horrorosos cuentos para niños, insulsos parloteos con

cabritas, gallinitas y gusanitos blancos, una auténtica orgía de

diminutivos.

Por último, a veces a Lucía Romero le parece estar contemplándose

desde el exterior, como si fuese la protagonista de una película o de

un libro; y en esos momentos suele hablar de sí misma en tercera

persona con el mayor descaro. Piensa Lucía que esta manía le viene de

muy antiguo, tal vez de su afición a la lectura; y que esa tendencia

hacia el desdoblamiento habría podido ser utilizada con provecho si se

hubiera dedicado a escribir novelas, dado que la narrativa, a fin de

cuentas, no es sino el arte de hacerse perdonar la esquizofrenia. Pero

algo debió de torcerse en la vida de Lucía en algún momento, porque,

pese a que siempre deseó dedicarse a escribir, hasta la fecha sólo ha

pergeñado horrorosos cuentos para niños, insulsos parloteos con

cabritas, gallinitas y gusanitos blancos, una auténtica orgía de

diminutivos.