La Jornada Semanal, 12 de octubre de 1997

El poeta canario Andrés Sánchez Robayna escribió esta luminosa semblanza de Vicente Rojo, pintor, escultor, diseñador gráfico y autor del cabezal de La Jornada Semanal.

El aire. Pensamos en seguida en lo más impalpable, pensamos de pronto en el aire que agita unos chopos (es abril, sin duda, lo sabríamos sólo por esas hojas vibrátiles bajo un cielo clarísimo), y es la idea misma de lo que parece existir únicamente por milagro, y que, por ello mismo, pide a nuestra mirada un grado más de credulidad, como si bajo ese cielo todo fuera ya posible, y los chopos y el aire se hicieran una sola cosa.

En la pequeña arboleda, sobre las hojas trémulas, ¿no llega todo, en efecto, a ser posible, no estamos en el reino de la completa libertad? El aire que envolvía los chopos no se va a detener, pero nos ha hecho sentir que se fundía con el ramaje vivo, con los árboles todos que un instante después se han aquietado hasta volverse una presencia casi inmóvil.

¿Quietud, inmovilidad? No; fue sólo una breve distracción. Ved la nueva avalancha del aire todo, la reaparición del aire impetuoso, el renacer de los árboles en su entera sumisión, en un cerrado abrazo.

No hay, tal vez, idea más clara, más intensa, de la libertad: la aprendimos del aire. Al aire libre, decimos, y sentimos que esa expresión respira, que tiene la extensión misma del mundo.

La vibración de las hojas penetra en nosotros, entra en nuestra mirada. Allí sigue. Aleteos.

Es un oleaje, un quedo murmullo que aún escuchamos largamente. Siempre está a punto de dejar de ser. Justo en el borde del silencio.

Milagro de la levedad. Frontera leve de la ligereza.

Pero el aire no es sólo un agitarse invisible (y sopla donde quiere), no parece encarnarse de pronto en las hojas y su gracia ligera bajo el cielo en el que una sola nube que se estira parece velar una escena de silencio y de rumores que se dan paso mutuamente casi con exacta alternancia, así, en sucesión inagotable: vemos también un nuevo soplo, fuerte, una ráfaga última que parece doblegar las ramas que se tensan, y que arroja a la tierra algunas hojas, las más débiles, quizá, las más viejas, hasta las piedras y los matorrales, hasta la hierba que se extiende bajo el rumor de los ramajes.

Un puro trazo, el del lápiz, al borde de la inexistencia. Como el aire levísimo en las hojas. La intensidad de un dibujo, se diría, depende del milagro que es su misma aparición, su misma libertad para dar un paso sobre el vacío y conjurarlo.

La presencia del dibujo -ha escrito María Zambrano-, ``de tan pura, linda con la ausencia''.

El dibujo: esa manifestación de la forma libre. De lo que ha entrado, de pronto, en la formación.

Una forma reducida a sus bordes, en la frontera de sí misma, y que, por esa razón, hace más perceptible el vacío, el hueco, aquello que la forma puede, con toda libertad, desalojar, desechar.

El dibujo hace visible la libertad.

El contorno, en el dibujo, es fruto de una operación de exclusiones, de abandonos. Incluso para el espíritu barroco, para la poética de la profusión, de la imagen multiplicada, proliferante, la forma parece existir para hablar de un vacío, para expresarlo, para conjurarlo. La forma adquiere así, en el dibujo, una medularidad cuya expresión posee, no pocas veces, más intensidad que si tuviéramos ante nosotros el cuerpo mismo, el cuerpo todo del mundo en su peso y su materia, en su gravitación sobre la tierra.

El dibujo posee el signo de la exclusión. Su más hondo objeto, aquello que parece constituirlo, es mostrarnos una ausencia. El contorno expresivo, el elocuente borde. Un borde que más tarde se separa de todo, se vuelve independiente de todo aquello que no sea la sola forma afirmada. La forma libre. No es extraño que Pierre Volboudt haya visto que, en el Kandinsky posterior a 1910, el dibujo es a veces ``superior a la pintura para la que es estudio preliminar, en cuanto a libertad y espontaneidad de creación'' (Los dibujos de Wassily Kandinsky, 1974). ``La línea -añade Volboudt- consigue fuerza autónoma. Se convierte en mancha, en toque ligero, fluye en la extensión, se fragmenta, se deshace en oscuras llamas.''

Llama ligera, el dibujo. Incluso en la mayor proliferación, remite a la ausencia. Incluso en la gravedad, su signo es la ligereza. Como la de las hojas, como la del ramaje que el aire de abril sopla.

Sabíamos ya que ``El dibujo no es la forma, sino la manera de ver la forma'', en la conocida reflexión de Degas. ¿Cuál es, pues, el modo en que identificamos la libertad, la idea de la libertad, en el aire, en el dibujo, a través de una manera de ver? Tal vez lo que Degas quiso decir es que la mirada, en el dibujo, ha de escoger necesariamente unas formas entre todas las posibles, y que cada uno de nosotros escogería unas formas distintas. Tal sería la manera de ver, la operación de deslindar, en una figura, unas formas de otras.

El dibujo es, pues, una depuración, una reducción. ¿De qué, a qué? Lo que se depura es la figura en su entera realidad (aquella a la que aspira la pintura). La reducción a la que el dibujo nos ha conducido es un conjunto de formas que, por esencialización -y, a veces, por metáfora-, sugieren la figura.

Pero, a diferencia de la pintura, en la que la espontaneidad y la libertad, aun mostrándose, operan de una manera más pesada, menos autónoma, lo que el dibujo muestra en primer lugar es la ``determinación formal'', para decirlo con palabras de Klee. ``Klee -escribe Christian Geelhaar- entiende el proceso creador como una combinación de `constitución formal' (Formbildung), que es la cualidad intuitiva que impulsa al artista hacia la creación, y `determinación formal' (Formbestimmung), la cual traduce los impulsos productivos en una exposición artística.''

El dibujo, su poder tanto de estructuración como de desestructuración, no sería tal vez otra cosa que la primera y más pura instancia de la determinación formal. Su primer estadio, su primera operación sensible.

En 1922, en el segundo curso de los que impartió en la Bauhaus, Klee invitó a sus alumnos a dibujar hojas a partir del natural, y hacerlo ``fijando la atención en las energías organizadoras de los nervios de la hoja''. Comenta en este sentido el citado Geelhaar que ``la hoja es concebida como una confrontación entre los nervios que se irradian linealmente y el tejido de la hoja considerado como elemento pasivo''.

Elemento pasivo, añadiríamos nosotros, que incluye a la hoja o las hojas como el objeto más querido del aire, como el objeto de la naturaleza en el que el aire, el elemento más libre, ejerce la más leve caricia o el empellón devastador.

La obra del propio Klee, excepcional dibujante, parecería mostrarlo. Habría que remitirse no sólo al motivo -muy frecuente en su producción dibujística- de las hojas, las plantas y los árboles (véase sólo el bellísimo çrboles, de 1938), sino también a sus primeros y ya deslumbrantes ejercicios de dibujos de arboledas (del año 1898).

La obra sobre papel de Vicente Rojo ejemplifica en no pequeña medida algunos de los rasgos aludidos en relación con la naturaleza del dibujo como esencial operación de libertad, como primario movimiento de la determinación de la forma. La llama ligera del dibujo, su conjuración del vacío a través del contorno y la línea, adquieren en la obra de Rojo una energía geométrica que hace pensar de inmediato en lo que Klee llamó las ``tentativas exactas'' en el dominio del arte.

Tensión entre expresión y construcción, entre espíritu algebraico y explosión lírica, resuelta en lo que podría llamarse, en el caso de Rojo, un alegre rigor. El oxímoron, sí, parece ajustarse con cierta propiedad al gusto barroquista, proliferante, de una buena parte de la obra sobre papel del artista mexicano. Pero también a causa de un colorismo que, en piezas como el gouache Falso códice 1 (1994), la acuarela Escenario en Puerto Vallarta 4 (1994) o el gouache Paseo de San Juan I (1978) -por citar sólo algunas de las muchas que muestran con toda claridad este carácter-, linda con la explosión cromática.

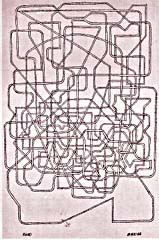

Vicente Rojo, en papel: el gusto por los formatos pequeños, como si en ellos se produjera de una manera idónea, ``monádica'', la determinación de la forma. En el breve espacio del papel ocurre el laberinto, la forma que se duplica y triplica y multiplica hasta llenar por completo el papel. Así en México bajo la lluvia o Paseo de San Juan, que complementan las bellas y largas series pictóricas homónimas en las que Rojo ha venido trabajando en los últimos años. Valdrá la pena detenerse, sin embargo, en el doble Homenaje a Klee de 1964, en el que parece cifrarse un estudio de los ritmos gráficos que han dado a Rojo una de las pautas más claras de su trabajo pictórico ulterior. Las tensiones repetitivas, como en la música que se ha dado en llamar con ese nombre -la de Steve Reich, la de Phillip Glass-, ordenan los ritmos plásticos como en un vasto mar ondulante, sin fin. Hay algo, también, de solemnidad en esos dibujos, como de capa de un oficiante, o acaso de hagaromos, el manto de plumas del ángel en el teatro Noh japonés, visible igualmente en los dos Estudios para pintura del mismo 1964. La extrema densidad de algunos de los Estudios para laberinto, también de ese año, más que en un análisis del ritmo parece inspirada por un interés en el tejido que los trazos conforman, en un juego casi interminable de variaciones y modulaciones -una preocupación que define con claridad el dibujo Universo 4 (1963).

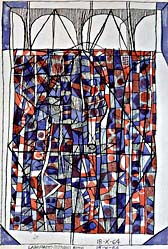

Otras veces, en cambio, como en el primer Estudio para laberinto (1964), nos encontramos casi ante un boceto para vidriera -un arte, el de las vidrieras, que muy probablemente atrae a Vicente Rojo, y que, hasta donde sé, no ha practicado hasta la fecha. Pienso ahora en la Capilla de la Santísima Trinidad de la Catedral de Salisbury, obra del maestro vidriero francés Gabriel Loire (1980): esa reticulación de las formas, esa mágica multiplicación del color, esa repetición con variaciones, en un infinito juego de ecos y respuestas del color, de la figura, de la capacidad lumínica de cada mancha, en un ritmo superior. Un espíritu afín preside, en efecto, no sólo el aludido Estudio para laberinto 1, sino también el doble Falso códice de 1994, y aun el Gran escenario primitivo (1996), en el que la reticulación se ofrece en una especie de sagrado hieratismo.

Si juzgáramos sólo por su obra sobre papel, se diría que la evolución de Rojo ha ido desde el dibujo primariamente indicativo, señalizador, hasta una creciente espiritualización de la forma. El elemento común, el nexo o la línea medular de esta obra -incluyendo la pictórica-, no sería otro que el de un completo ascetismo: un trabajo de severa reflexión sobre el carácter autónomo de la forma.

En el doble Timbiriche, de 1964, el ascetismo se ofrece, como es usual en esta obra, sobre un esquema de repetición cuya enervante ``monotonía'' logra el propósito de despertar en nosotros la sensación de un tejido. No tengo más remedio que citar lo que en otra ocasión escribí sobre esta obra: ``Lo primero, en rigor, es un tejido. Tejido, texto, trama. Lo primero o primario -su materia prima- es una urdimbre. El signo que preside el ciclo de pinturas México bajo la lluvia, de VicenteÊRojo, es propiamente una forma. La forma y sus formantes. Pues la forma, sabido es, se significa, se dice a sí misma o se gesta infinitamente hacia la formación, hacia la cristalización. Y ésta es aquí, en esencia, un texto. De textus, participio pasivo de texto: tejer, coser, unir, enlazar.''

En el gouache Paseo de San Juan 12 (1978), la formación de un tejido enlaza con la imagen de una superficie interminablemente labrada. No son casuales en esta serie los efectos de estatismo y de sacralidad que hacen recordar formas de arquitectura religiosa, de una parte, y, de otra, la atmósfera quieta y solemne de las naturalezas muertas de Morandi (un pintor no por causalidad muy caro a Rojo). He aquí, si no me equivoco, uno de los sentidos más claros del creciente escoramiento de estas formas plásticas tan estrictas y ascéticas hacia una espiritualidad envolvente, atmosférica, que adquiere en no pocos casos un carácter casi mandálico. Así, por ejemplo, en Acorde (1978), y, antes, en Recuerdo (1976). Una de las etapas más bellas e intensas de ese proceso la constituyen las arquitecturas levitantes de los últimos y sobrecogedores Escenarios (1996), que aparecen como desprendidas de una particular cosmogonía plástica. Continúan, en esta última serie, los tejidos, las urdimbres, pero ahora parecen suspendidos en el vacío. En Escenario P 19, la mistérica barra iridiada en medio de una constelación de puntos huecos nos remite al máximo ascetismo, al contrapunto de aquella visión cosmogónica.

A decir verdad, hay en esta obra sobre papel antecedentes de gran importancia en el interés por las evocaciones directas o indirectas de lo religioso. Cité antes el recuerdo preciso de los vitrales, testimonio inequívoco, a mi juicio, de ese interés. Llamaré la atención, ahora, sobre el doble Homenaje a Gaudí, de 1964, que combina las formas de los citados ``estudios para laberinto'' con el reconocimiento de admiración al arquitecto catalán y a una de sus obras más ambiciosas, la Sagrada Familia (Homenaje a Gaudí 1).

Es inútil que señale aquí que, al hablar de religiosidad, aludo ante todo a una interiorización unitiva de los signos de lo visible, y a la meditación sobre esos signos. Muy especialmente a la manera en que esa religiosidad se expresa en el arte oriental (el arte del mandala, al que ya me he referido), en algunas manifestaciones del estatismo del arte romántico o en obras modernas como las de Rothko, Tpies o Morandi.

El dibujo, sí, como el aire en las hojas. ``El aire libre es una especie de arquitectura'', escribió Santayana. Pues también el dibujo, como el aire, construye.

La obra de Rojo, heredera de los constructivismos del siglo XX, es heredera también de toda una tradición -oriental y occidental- en la que la forma plástica aspira no a ser una interpretación del mundo, sino a ser, ella misma, mundo. Aspiración radical. Aspiración para la cual el arte no constituye un mundo vicario, un reflejo, sino el agente de la realidad, el ser mismo.

El dibujo, la obra sobre papel, en su extrema libertad, se rige tanto por el azar como por las leyes secretas de la forma, esas que hacen posible la libertad misma. El trazo perfecto, advierten los tratados orientales de caligrafía y de pintura, es aquel que está más allá de toda voluntariedad. El aire sopla los ramajes. Henchidos, los ramajes violentos. O movidos por una caricia levísima, apenas perceptible.

En una página memorable de sus Diarios -un libro que contiene, ciertamente, muchas páginas memorables-, Paul Klee escribió que la meta próxima de su arte, y a la vez, dice, ``la meta más lejana'', y sin duda la más difícil, no podía ser otra que ``llevar al unísono, o al menos en armonizar, la pintura arquitectónica y la pintura poética''. Por pintura ``arquitectónica'' Klee entendía -según aclaró él mismo-, la ``constructiva'' (un descubrimiento, añade, hecho en Italia).

Me parece fuera de toda duda que algunos de los grandes logros de la pintura y de la obra sobre papel de Vicente Rojo se orientan justamente en esa dirección. El radical principio constructivo por el que esta obra se ha regido, ya desde sus inicios, busca una y otra vez una alianza estrecha con la ``pintura poética'', aquella en la que los valores de la visualidad mistérica dan constante prueba de una exploración órfica de la forma. No pretendo con esta idea afirmar que existe una sola y única ``pintura poética''. Hablo propiamente de toda pintura para la cual la determinación de la forma no es fruto de una premeditación intencional, sino de un hallazgo, de una superior libertad.

Lo que constituye, a mi ver, el mundo de la ``pintura poética'' de Vicente Rojo es aquel alegre rigor, llevado en todo momento por un poderoso aliento rítmico, en el que la pulsión repetitiva nos conduce cada vez más a un universo de signos espirituales poseedores de un turbador estatismo. La obra sobre papel del pintor mexicano, paralela a su obra pictórica y, sin embargo, con valores propios y específicos (y no sólo como un campo de pruebas), muestra en sus mejores momentos aquella búsqueda, aquella alianza como meta de un arte posible.

Una vieja escuela pictórica afirma que la más alta tarea del dibujo es extraer una esencia, que el neoplatonismo creía inscrita en el cielo de lo inteligible. El dibujo nos da a conocer esa esencia. Es decir, la hace visible.

La operación del dibujo, su más honda empresa espiritual, es hacernos ver el borde, el contorno del vacío. Y lo hace, con frecuencia, mostrándose en su forma pura, casi al borde de la inexistencia.

Sobre el papel, una pura energía autónoma. El dibujo como idónea mostración del vacío. Su dominio es la libertad: un trazo que fluye en la extensión.